Корифей осетинской графики

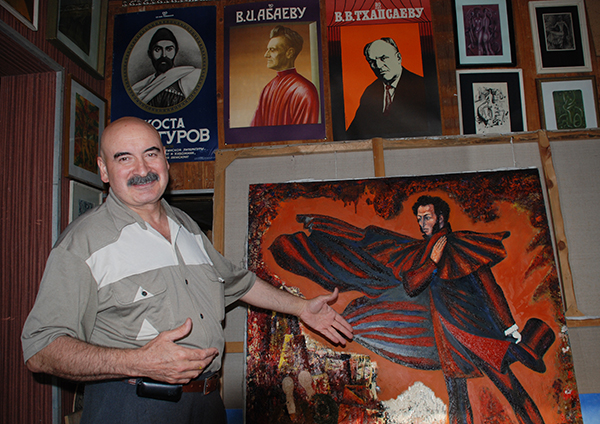

Сегодня свой 78-й день рождения отмечает Мурат ДЖИКАЕВ, художник огромного творческого диапазона, и прежде всего – блистательный график. Воспроизводим большое интервью, которое было опубликовано в журнале «Квайса» в 2007 г. к 60-летию мастера и нисколько не утратило своей актуальности.

ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ

Притяжение родной земли, национальные традиции, патриотизм – живительная сила творчества Мурата ДЖИКАЕВА. Он родился в 1947 г. в сел. Дзомаг в горах Юго-Осетии. Окончил Московское высшее художественно-промышленное (Строгановское) училище. С 1975 г. член Союза художников СССР. Участник более 80-ти международных, всесоюзных, всероссийских, региональных и республиканских выставок. Заслуженный художник Российской Федерации. Профессор СОГУ им. К.Л.Хетагурова. Автор государственного герба Республики Северная Осетия-Алания и Республики Южная Осетия.

– Прошло уже более десяти лет с тех пор, как изображение барса на фоне гор стало государственной символикой Северной Осетии. Как рождался осетинский герб?

– Работа над гербом относится к началу 90-х годов, когда на волне демократии были приняты декларации о государственном суверенитете республик в составе Российской Федерации. Перед нашей республикой встал вопрос о создании собственной государственной символики. Были объявлены творческие конкурсы. И я решил принять участие, так как с детства изучал национальный эпос и устное народное творчество осетин, а также был знаком с произведениями наших писателей-классиков.

– Слышала, вы еще в студенческие годы стали участником подобного конкурса?

– Учась в Строгановке, я увлекся разработкой осетинской символики. И в 1960-е годы, когда объявили конкурс на создание герба тогда еще города Орджоникидзе, я и еще несколько ребят, абитуриентов московских вузов, отправили свои эскизы в столицу Северной Осетии. Мой проект был признан лучшим и даже получил поощрительную премию, но сам герб по политическим и иным причинам тогда принят не был.

– И вы, уже имея за плечами опыт в этой области, смело стали конкурсантом во второй раз?

– К этому моменту я уже достаточно подробно изучил все тонкости геральдики, и мне вновь захотелось попробовать свои силы в этом важном для моей родины проекте. Творческий конкурс длился почти три года. За этот период я создал около тридцати различных вариантов герба, экспериментируя с формой, объектами, символами. Надо заметить, что существуют определенные каноны, определенные стилистические подходы к изображению герба, которые должны прослеживаться в каждом элементе. И это, конечно, потребовало большого творческого напряжения.

– Нынешний герб родился в вашем воображении сразу или же он основывался на ранее существующей символике древней Осетии?

– В своей работе я, естественно, опирался на различные документальные источники. Ведь гербы впервые появились в западной Европе в период рыцарства. Они отражали приверженность к определенной династии, изображая какие-то элементы, характерные для данного клана и даже нации. Мне пришлось переработать огромное количество материала, но для того, чтобы герб стал таким, каким мы его видим сегодня, я, в первую очередь, опирался на исторические данные нашего народа. И в этом плане мне помогло описание герба, изложенное в трактате грузинского художника Вахушти, на котором непременным атрибутом должен был быть барс.

Вообще следует заметить, что барс, издавна выступал в роли тотема предков осетин. Неспроста даже нарта Батрадза сравнивали с ним. Изображение золотого с черными пятнами барса имеет очень интересную форму. Если присмотреться, то можно заметить, что изгиб его хвоста в точности отражает форму созвездия льва. Спина у барса прямая, символизирующая грацию, гордость и непоколебимость, а протянутая вперед лапа говорит нам о доброжелательности, открытости, готовности протянуть руку помощи.

Другим, не менее важным элементом герба являются горы, вокруг которых разгорелось немало споров. Одни утверждали, что необходимо наличие восьми вершин, аргументируя это тем, что священный пирог делится на восемь частей, другие же замечали, что восемь гор могут вызвать сомнение в святости осетин и настаивали на цифре семь. В итоге появился интересный, можно сказать, компромиссный вариант – семь гор, но одна из них – гора Казбек – с двумя вершинами. Что касается формы герба, то я замечу, что наш исторический аланский щит был круглым. Таким образом, взяв за основу круг, я начал компоновать в нем символы – горы, плавный переход от гор к равнине и барс, шагающий справа налево навстречу солнцу. Цветовая гамма герба традиционная, характеризующая три нартских общества. Желтый или золотой цвет символизирует верховенство, величие и уважение (Борæтæ), красный – силу, право и мужество (Æхсæртæгкатæ), а белый (серебряный) – чистоту, мудрость и святость (Алæгатæ).

– Кто поддерживал вас и помогал воплотить ваши замыслы в жизнь?

– Какой настоящий художник может быть назван таковым, если он использует в своей работе чьи-то идеи и замыслы. Естественно, вся творческая часть работы была выполнена моими усилиями. Но, что касается научного и исторического толкования, то в работе над созданием герба мне помогали такие наши известные ученые и историки, как Марк Блиев, Руслан Бзаров, Таймураз Плиев и многие другие.

– Вы помните, как проходило утверждение герба РСО-Алания?

– Окончательный отбор конкурсных работ был произведен в Санкт-Петербурге. Там в Государственном Эрмитаже находится Государственная геральдическая комиссия при Президенте Российской Федерации, которую возглавляет академик Вилинбахов. Я повез в Петербург все свои эскизы. Члены комиссии замечательно нас встретили, похвалили представленные работы и выбрали ныне существующий вариант. Дело в том, что герб с изображением бога Уастырджи понравился им больше, так как был выполнен с использованием сложных конструкций. Но, ввиду религиозных нюансов, был удостоен лишь похвальных слов. После этого 24 ноября 1994 года на восемнадцатой сессии Верховного совета Северной Осетии герб с изображением барса на фоне гор был принят официально и тут же стал одним из главных национальных атрибутов республики. Вскоре герб стал государственным символом и в южной части Осетии. Так как Осетия едина, следовательно, и герб должен быть один.

– Включаете ли Вы герб Осетии в экспозиции своих персональных выставок?

– Лишь однажды в 1997 году на выставке, организованной к моему пятидесятилетнему юбилею, я выставил все сохранившиеся у меня эскизы герба. К сожалению, многие из них пропали еще в ходе многочисленных рассмотрений отборочных комиссий.

– С течением времени художник вновь и вновь возвращается к своим работам, по-новому их осмысливает. А если бы Вы сегодня приступили к данной работе, есть ли что-то, что бы Вы изменили?

– Как-то по просьбе Александра Дзасохова, в то время президента Республики Северная Осетия-Алания, я пытался усовершенствовать сегодняшний вариант герба. К примеру, изменил форму щита, приблизив его к европейскому варианту. Но потом мы с Александром Сергеевичем пришли к общему мнению: зачем улучшать то, что уже одобрено и, главное, воспринято людьми. И я бросил эту затею.

– В вашей мастерской помимо многочисленных сюжетных картин выделяются портреты выдающихся людей Осетии. Когда вы приступили к работе над ними?

– Работой над образами почитаемых в народе сынов и дочерей Осетии я занимаюсь достаточно долго. В свое время в русском искусстве было много художников, которые хотели увековечить память о своих современниках. К примеру, выдающийся портретист Иван Крамской прожил всего пятьдесят лет, но за это время создал около трех тысяч портретов: Л.Толстого, Ф.Достоевского, М.Салтыкова-Щедрина, И.Тургенева и многих других классиков литературы и искусства.

К сожалению, многих выдающихся осетин уже нет в живых. Не сохранились не то, что фотографии, но даже графические и живописные портреты. А если и сохранились, то очень плохого качества. Поэтому еще в студенческую пору я поставил себе целью запечатлеть на холсте как можно больше знаменитых представителей нашей культуры, литературы, искусства, науки, спорта, политических деятелей. И сегодня уже живут своей творческой жизнью портреты Коста Хетагурова, Темырболата Мамсурова, Васо Абаева, Бало Тхапсаева, Цоцко Амбалова, Жоржа Дюмезиля, Афанасия Гассиева, Рутена Гаглоева, Темырболата Канукова, Гаппо Баева, Иуане Ялгузидзе (Габараева). Помимо этого мне удалось восстановить облик Анахарсиса Скифского – одного из семи мудрецов древнего мира. Ранее существовало лишь едва угадываемое изображение на древнегреческом барельефе, и я постарался воссоздать его образ с помощью достоверных анатомических и антропологических данных. Ко всему вышеперечисленному добавлю, что мне приходилось ретушировать и некоторые старые фотографии наших замечательных земляков Александра Тибилова, Агубе Гудцова, Евгения (Бызыго) Рамонова, вошедших в книгу Казбека Челехсаты «Осетия и осетины».

Сегодня я работаю над монументальной картиной собирательного характера, на которой будут представлены люди разных эпох. Это порядка 120-ти великих общественных деятелей Осетии – просветителей, поэтов, писателей, художников, военачальников, ученых, спортсменов. Есть задумка разместить среди них и легендарных Нартов – Батрадза, Урызмага, Хамыца и Сырдона. Постараюсь композиционно сложным решением объединить героев на холсте так, чтобы прослеживалась их взаимосвязь, и чтобы все это воспринималось органично.

– Раз уж вы затронули персонажей Нартского эпоса, скажите, как часто обращаетесь в своем творчестве к этой теме?

– Еще в 40-е годы, когда мы жили в горах, у нас дома была старая книга Нартских сказаний с иллюстрациями Махарбека Туганова. Старшие рассказывают, что вечерами под свет керосиновой лампы отец любил читать собравшимся этот легендарный эпос.

С переселением на равнину, мой старший брат Шамиль пошел в школу, и книги, рассказывающие о подвигах Батрадза и страданиях Сырдона, стали буквально настольными. Я проникся к ним огромной любовью. Позже, будучи учеником, стал заниматься иллюстрированием Нартских сказаний, поначалу опираясь на работы Махарбека Туганова, Аслангирея Хохова и Азанбека Джанаева. А потом, когда прибавилось знаний и опыта, я стал делать и свои произведения.

И вот уже за полвека мною выполнено немалое количество работ на данную тематику. Это графические и монументальные росписи, живопись, картины, выполненные в графическом дизайне, рекламные плакаты, а также различные иллюстрации к книжным изданиям «Нарт Батрадз» и «Нарт Сослан». На данный момент я готовлю материал для книги «Нарт Сырдон». Надо сказать, что нартский цикл – богатейший. Для осетинских художников, поэтов, писателей, театральных деятелей, кинематографистов – это неисчерпаемый потенциал, который можно и нужно использовать бесконечно. Потому что сказания, рожденные в сердце народном, никогда не стареют.

– Что ожидает почитателей творчества Мурата Джикаева в ближайшее время?

– В конце сентября во Владикавказе в выставочном зале Союза художников Северной Осетии я планирую провести выставку, приуроченную к моему шестидесятилетию. Это будет отчетная, можно сказать, ретроспективная выставка, на которой я представлю как ранние свои работы, так и новые полотна. Среди них портреты, пейзажи, натюрморты, сюжетные картины.

– Планируется ли подобная выставка и в южной части Осетии?

– К сожалению, в отличие от таких наших известных художников, как Магрез Келехсаев, Шалва Бедоев, я никогда еще не выставлял свои работы на суд зрителей юга Осетии. И мне, конечно же, очень бы этого хотелось. Сделаю все возможное, чтобы претворить эту давнишнюю мечту в жизнь. Ведь в принципе Осетия всегда была для меня едина и неделима.

– Тогда среди ваших работ почетное место должна занять величественная панорама югоосетинского селения Дзомаг, над которой вы так трепетно работаете сегодня…

– Картина будет состоять из двух частей. К сожалению, в некогда многолюдном селении Дзомаг уже никого не осталось. Сохранились лишь вечные горы, цветущие луга, да теплые воспоминания детства. Но мне хочется оставить для потомков светлую память об этом райском уголке, запечатлев его на холсте. И в этом большую помощь мне оказал художник Валерий Плиев. Он был в Дзомаге и сделал несколько фотографий, опираясь на которые, я нахожусь в творческом поиске, хотя и никогда еще не создавал пейзажи такого широкого охвата. Но прежде планирую обязательную поездку в Дзомаг. На фоне гор я изображу своих родителей, родного брата Шамиля, который до сих пор помнит, как там кипела жизнь, деда – честного крестьянина и известного народного мудреца. Он, надо отметить, множество раз присутствовал на примирении кровников не только на юге, но и на севере Осетии, а также в Грузии. К сожалению, Дзомага больше нет, но хочется верить, что когда-нибудь выходцы оттуда, для которых этот край не безразличен, соберутся и приложат все усилия, чтобы вдохнуть жизнь в эти красивейшие и богатые своей историей горы.

– Вы воспитываете подрастающее поколение и прививаете ему любовь к национальной культуре. На ваш взгляд, достаточно ли патриотична сегодня молодежь Осетии?

– Являясь долгое время руководителем кафедры графического дизайна и монументально-декоративного искусства Северо-Осетинского государственного университета, обучая также молодых ребят в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте, я всегда ставил своей целью сделать из своих подопечных не только настоящих профессионалов, но и патриотов своей родины. В связи с этим огромный раздел в нашей совместной работе со студентами посвящен национальной тематике. Причем поистине замечательные результаты демонстрируют не только осетины, но и представители других национальностей. Например, совсем недавно моя выпускница Анна Еремина защитила блестящий диплом – триптих на тему амазонок. А студент Олег Веденеев сделал в свое время три больших плаката по нартским циклам, которые по сей день украшают кабинет декана факультета, заслуженного деятеля науки Российской Федерации Бориса Хозиева. Уникальные росписи на факультете физического воспитания, а также в музее и библиотеке университета тоже выполнены умелыми руками моих воспитанников.

Надо заметить, что с каждым годом ряды абитуриентов на факультете искусств редеют, а профессионалами из них становятся еще меньше представителей молодежи. Но мы верим в светлое будущее нашего художественного образования. Ведь еще японцы хорошо когда-то сказали: «Жизнь искусства и ее достижения тем выше и ценнее, чем прочнее художник-творец стоит «на плечах» своей национальной культуры».

Беседуя с Муратом Джикаевым, не перестаешь убеждаться в патриотизме художника. Особенно это чувствуешь, когда смотришь его картины. Ведь в них – душа Осетии, заветные чувства и мысли мастера, переданные так тонко и образно. Это и есть объяснение в большой и вечной любви – любви к своему народу.

Марина КАДИЕВА