Пешком по горам Осетии

В 1930 г. издательство «Молодая гвардия» в серии «Библиотека пролетарского туриста» выпустило книгу В.Перлина «Пешком по горам Осетии». Дневниковые записи автора вызывают не только познавательный, но и исторический интерес. Публикуем книгу с некоторыми сокращениями.

ИЗ ОСЕНИ — В ЛЕТО

Из Москвы мы, группа туристов — членов Центрального дома Красной армии — выехали 15 сентября в дождливый, по-осеннему сырой и холодный вечер. В мерном, покачивании вагона скоро утряслись не только наши мешки, свертки и мы сами, но и тревоги, суета и заботы последних предотъездных дней.

А суеты и хлопот было немало. В самые последние часы перед отъездом пришлось приводить в порядок ряд мелочей, чрезвычайно существенных для проведения организованной экскурсии: получить палатки в Обществе пролетарского туризма, литера для льготного проезда, приобрести необходимый инвентарь — бинокль, планшеты, карты, альпийские мешки, компасы, — запастись «бронированным» фондом продовольствия на всякий случай и т. д.

А суеты и хлопот было немало. В самые последние часы перед отъездом пришлось приводить в порядок ряд мелочей, чрезвычайно существенных для проведения организованной экскурсии: получить палатки в Обществе пролетарского туризма, литера для льготного проезда, приобрести необходимый инвентарь — бинокль, планшеты, карты, альпийские мешки, компасы, — запастись «бронированным» фондом продовольствия на всякий случай и т. д.

Несмотря на горячку последних дней (а, может быть, благодаря ей), кое-чего не добрали (так, не хватило карт для одного района маршрута, этот недостаток потом мы ощущали очень сильно), кое-что взяли в избытке, а фляги получили… уже на вокзале, за 5 минут до отхода поезда.

Но так или иначе — мы в поезде, с радостным ощущением того, что привычный темп жизни, повседневной работы — позади, а впереди — 300 километров перехода по горам, новые впечатления, новые люди и природа.

Выехало нас 8 человек. Девятый член группы не успел к моменту отправления группы приехать в Москву и догнал нас позднее, на Военно-Осетинской дороге.

На другой же день с утра в поезде началась «оперативная» подготовка похода. Нужно было распределить общий инвентарь, определить роль каждого члена группы в отношении выполнения общих для группы обязанностей.

Один товарищ был «единогласно» утвержден руководителем группы, на другого были возложены обязанности по размещению и довольствию группы и ведению всех ее денежных расчетов, третий, знакомый с фотографией, получил в свое ведение фотоаппарат и фотопринадлежности; ему же и еще одному товарищу поручены были съемки в пути, пятый взял на себя заботу о связи и разведке, шестому была сдана походная аптечка. Один из товарищей — естественник, молодой красный профессор — принял на себя задачу научного обслуживания группы в смысле геологических и географических объяснений в пути, ознакомления с растительным миром.

Таким образом, силами самой группы, без специального руководителя, мы обеспечили самое полное обслуживание группы во всех отношениях.

Здесь же, в вагоне, мы примерно разбили наш маршрут на дневные переходы, тщательно ознакомились с картами маршрута и имевшейся у нас литературой.

…Уже в Воронеже мы почувствовали, что удираем от осени вспять к лету. Здесь, после московской слякоти и хмари, нас встретило яркое солнце и безоблачное небо.

За Ростовом — солнце пригревает все сильней и сильней, кубанские степи раскинулись необозримым осенним золотым ковром, кое-где чернеющим полосками озимой запашки…

Минеральные воды. Мы — в предгорьях Кавказа. Ночь по-южному черна и по-летнему тепла. Осень — позади.

ВЕСЕЛАЯ «КУКУШКА». «ВЫДЕРЖАННАЯ» ЛИНИЯ НАРКОМПРОСОВСКОЙ ЭКСКУРСБАЗЫ

В предрассветной мгле спешно выгружаемся — попросту говоря, выкидываем наши мешки на перрон станции Дарг-Кох, где поезд стоит только две минуты. Жадно оглядываемся, чтобы посмотреть на горы, куда лежит наш путь. Увы! Туман сплошной беловато-серой мутью окутал горы. Только местами, где он начинает рваться на отдельные подымающиеся кверху хлопья, неясно намечаются ломаные линии невысоких предгорий, обступивших ст. Дарг-Кох и небольшое осетинское селение того же названия. У двери станции — предусмотрительно поясняющая надпись «346 метров над уровнем Черного моря». Никакого впечатления! Все полны мыслью о том, что через несколько дней мы будем на высотах в 2500-3000 метров.

При первых же проблесках рассвета нас окружает толпа осетин-извозчиков, угадавших в нас туристов и предлагающих везти нас куда угодно: в Алагир, в Цей и даже за перевал, в Грузию, в Они и Кутаис. Только после долгих разговоров удалось нам убедить их, что мы не собираемся ехать на линейках, а пойдем весь путь пешком.

— На перевале сейчас снег, — пытаются нас попугать.

— Что же, будем пробираться по снегу.

Этот безапелляционный ответ окончательно убедил извозчиков в серьезности наших намерений, и они, отбросив всякую надежду найти в нашем лице пассажиров, вместо запугиваний, стали наперебой информировать нас, уже добросовестно, о состоянии дороги, ведущей на Мамисонский перевал.

Пришлось разочаровать не только извозчиков. В Дарг-Кохе нас встретил один турист, который выразил желание присоединиться к нам. Но узнав, что мы не торопимся проскочить за перевал, а собираемся побывать на леднике, в горных аулах, не гнаться за комфортом, а жить в условиях походной обстановки — быстро ретировался.

— Да, конечно, вы по-военному, мне это не подходит, — и укатил со следующим поездом во Владикавказ.

Поезд узкоколейки, которой должен нас доставить в Алагир — исходный пункт нашего пешеходного маршрута — отправляется только через несколько часов.

Мы направляемся в селение Дарг-Кох. Хозяин столовой по случаю прибытия гостей открывает столовую, несмотря на ранний час (5 часов утра), и угощает нас неизменным в этих краях меню — соусом. Это блюдо при непосредственном знакомстве с ним оказывается кусками вареной баранины, плавающей в соусе из бараньего сала и помидор. Хозяин-осетин произносит слово «соус», как «сос».

После «coca», и чая перебираемся на станцию узкоколейной железной дороги Дарг-Кох — Алагир. Первое же знакомство с нравами этой узкоколейки показало, что обычные нормы железной дороги чужды своеобразию.

На станции, вернее, в домике начальника станции, одно из окошек которого выполняет функции билетной кассы, нам сообщили, что поезд пойдет в 12, а может быть, и в час. Местные же жители любезно пояснили, что «кукушка» может отправиться и в два, и в три часа, и то только в том случае, если придет из Алагира.

— А если не придет?

— Тогда пойдет завтра.

Решили ждать до 12 часов дня, а в случае неприятных осложнений в «расписании» — двигаться в Алагир пешком.

Тут же возле путей легли на поле отдыхать под живительными, горячими, несмотря на вторую половину сентября, лучами южного солнца. Двое товарищей в нетерпении своем сделали прогулку для тренировки на небольшую близлежащую гору, поднявшись метров на 700. Ясная погода открыла перед нами вдалеке величественную панораму Кавказского хребта с белоснежной цепью снеговых гор, среди которых гордо высится характерная седловина Казбека.

К станции подъезжают новые группы пассажиров. Среди них — жители окрестных станиц и селений плоскостной Осетии, Алагира, несколько человек из Садонских свинцово-цинковых рудников, находящихся в горах в 40 километрах за Алагиром. От них узнаем, что погода сейчас в горах прекрасная, что перевал еще открыт, но поторапливаться не мешает — в ближайшие дни на Мамисонском перевале может выпасть снег, который сильно затруднит, а по всей вероятности сделает и совсем невозможной переправу через перевал в Грузию.

Неожиданно где-то вдалеке раздается протяжный свист, и из-за поворота, куда уходит узенькая полоска кажущихся игрушечными рельс, выползает поезд — не менее игрушечный паровоз и пяток вагонов.

Видали вы фильму «Наше гостеприимство»? Тогда не стоит вам описывать поезд Алагирской узкоколейки. Познакомившись с ней, мы все были убеждены, что Бестер Кейтон снимал для своей фильмы этот самый поезд. Наша компания с грузом заняла почти весь «вагон» — крохотную открытую платформочку с поставленными на ней четырьмя скамейками.

Таких «вагонов» четыре. Но есть еще один, «международный» — такая же крохотная, но крытая теплушка. Туда на случай дождя укрылись женщины.

Еще час-полтора ожидания — и по знаку начальника станции один из пассажиров, вложив два пальца в рот, издает пронзительный свист. Паровозик не без усилий рванул раз-другой — и миниатюрный поезд трогается.

Эта поездка (до Алагира 30 километров) доставила нам большое удовольствие. Мы катим по слегка всхолмленной равнине, замыкаемой на юге отрогами лесистого хребта. Солнце припекает основательно, то-и-дело нас задевают ветви придорожных кустарников.

Мы с удивлением и смехом наблюдаем за своеобразной «джигитовкой» на поезде. Иногда, развлечения ради, кое-кто из пассажиров соскакивает, обгоняет поезд, срежет в кустарнике палочку и так же резво догоняет наш «экспресс», вскакивая на ходу. Бывает и так — встречает по дороге пассажир кого-нибудь из знакомых; опять та же история: соскочил, перекинулся парой слов и вновь нагнал.

Вдруг — приключение, на обычной дороге нередко превращающееся в катастрофу, здесь же — обычный эпизод; задняя платформа оторвалась от состава. Остановка. Все пассажиры принимают участие, в «поимке» и прицепке отставшей.

Несколько далее еще одна остановка, у родникового ручья: жадно пьет паровозик, в который вода нагнетается из ручья ручным насосом, пьют пассажиры, которых одолевает жажда после нескольких кочанов вареной кукурузы и печеных яблок, продающихся ребятишками из окрестных селений.

— Все напились? — спрашивает машинист и, получив утвердительный ответ, двигает дальше.

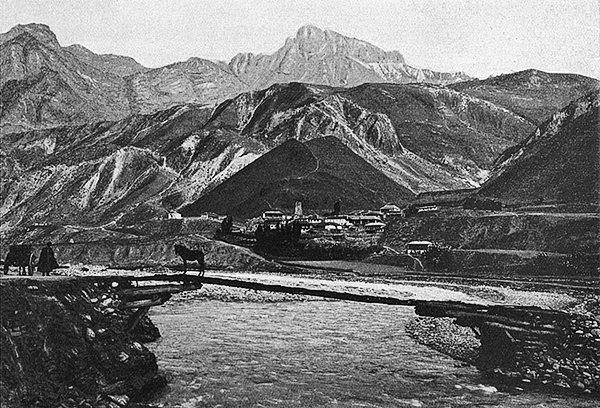

Часам к 5 въезжаем в Алагир и под непрерывные свистки нашего паровозика и приветственные возгласы алагирцев, здоровающихся со знакомыми пассажирами, под шум вещей, выкидываемых на мостовую против своего дома, прокатываем с триумфом километра полтора по улицам этого небольшого городка — окружного центра Северной Осетии.

Экскурсионная база Наркомпроса в Алагире находится в помещении местного сельскохозяйственного техникума.

Мы попали к началу занятий в Алагирском сельскохозяйственном техникуме, когда база уже свернулась, и только благодаря любезности администрации техникума нам отвели одну комнату для ночевки, с топчанами, матрацами и кипятком.

Сложнее дело обстояло с наймом арбы для вещей. Не обошлось без «дипломатических» переговоров. Представитель экскурсбазы (заведующий отделом местного транспорта) предложил нам арбу за плату в шесть рублей в сутки. Между тем, частные возчики предлагали нам по 4 р. – 4 р. 50 коп. Когда мы ему об этом сообщили и предложили ту же цену, он объяснил, что сделать этого не может. Таковы у них условия договора, которые они заключают со всеми экскурсионными группами. Больше того — когда мы выразили свое удивление, что организация, которая ставит своей задачей помогать туристам и должна бы предоставить им наиболее льготные условия, на деле обслуживает хуже частного рынка, он невозмутимо заметил:

— Товарищ Ленин говорил, что нужно вести твердую линию, поэтому уступать мы не можем.

Мы все же не согласились с такой «твердой линией» алагирской экскурсбазы и вошли в соглашение с «представителем частного капитала» — молодым комсомольцем-осетином тов. Ачиевым, который взялся сопровождать нас со своей арбой по 4 р. 50 к. в сутки до самого Они и оказался, кстати сказать, прекрасным товарищем и спутником.

19 сентября в пасмурное утро, в 7 часов мы выступили в поход в сопровождении «обоза» — двухколесной арбы, по внешности сходной с армейской двуколкой, на которой были сложены наш багаж и продукты.

«БЕШЕНАЯ ВОДА». — МОСТ «СИЛЬНЫХ ОЩУЩЕНИЙ».— НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БОГАТСТВА

Выйдя из Алагира, мы направились по Военно-Осетинской дороге, которая здесь, на первых километрах за городом, довольно широка и благоустроена. В полукилометре от Алагира — большое полуразрушенное здание, похожее на старинную крепость, сложенную из огромных камней, с бойницами в стенах. Здесь когда-то был завод по обработке свинцово-цинковой руды Садона.

С начала 90-х годов прошлого столетия обработка садонских руд производится во Владикавказе.

Дорога идет по берегу Ардона. По ущельям, прорытым в течение сотен, тысяч, миллионов лет этой речушкой в толщах горных хребтов, и лежит наш путь к Мамисонскому перевалу. Мы обратили внимание, что все названия рек в Осетии оканчиваются слогом «дон» — Ардон, Садон, Цейдон, Гизельдон и т. д. Оказывается, по-осетински «дон» — вода, река. Отсюда и название Дона — когда-то аланы, предки осетин, населяли степи южной России.

Ардон — по-осетински «бешеная вода». Здесь, за Алагиром, в сравнительно широкой долине, Ардон как-то мало соответствует такому названию — обычный тип горной реки, с быстро текущими водами, с капризным руслом, разделенным местами на несколько ручьев огромными нагромождениями камня. Но далее, в этот же день, мы убедились в том, что «бешеная вода» — лучшее определение для этого безумствующего водоворотами горного потока, прорывающегося с диким ревом среди горных теснин.

Пасмурное и прохладное утро. Горы сравнительно невысокого лесистого хребта окутаны еще туманом. Совсем близко навис огромный массив горы Кариу-Хох (3403 метров). На самом деле до нее — около 20 километров по прямой линии. В горах перспектива очень обманчива. И частенько те товарищи из группы, которые впервые попали в горы, обманывались — до аула, который казался таким близким (рукой подать!), приходилось добираться часами.

Свежесть утра бодрила, и мы незаметно миновали долину, которая за маленьким аулом Тамиском привела нас к узкой теснине. Через нее входим в Ныхасское ущелье. Ландшафт изменился мгновенно. Горы вплотную обступили нас выпяченными из земли слоистыми складками, покрытыми густой зарослью леса.

Ардон, зажатый скалами, бьется в каменных тисках. Дорога вьется на краю крутого обрыва, а над ней грозно нависли каменные глыбы. В одном из углублений этой каменной первозданной толщи, в пещере встречаем могильные памятники осетин с нарисованными на них фигурами людей и соответствующими надписями.

Несколько далее наше внимание привлекает другое человеческое сооружение. Над пропастью, в глубине которой, извиваясь в судорогах, ревет Ардон, повис мост, похожий на ажурную паутину. Представьте себе два параллельно натянутых железных бруса, связанных железными же прутьями, которые протянуты на расстоянии двух метров один от другого. На прутья положены доски, причем передние не связаны с задними, а концами положены поверх других.

Все это сооружение при каждом нашем шаге покачивается: вверх и вниз — от вашей тяжести, в стороны — от ветра. Прибавьте к этому, что когда вы идете по мосту, у вас благодаря сильному течению реки создается впечатление, что мост относится в сторону.

Отдашься на миг этому ощущению — и соскользнешь в пропасть, в бурлящие воды Ардона! Нужно много спокойствия, крепости нервов и выдержки, чтобы пробалансировать сто метров от одного берега к другому.

Только трое из нас решились подвергнуться этому испытанию и пробрались на другой берег и обратно. Не мост, а какой-то цирковой аттракцион! А между тем, для жителей аулов, расположенных на правом берегу Ардона, он служит постоянным средством сообщения с Алагиром. Потом мы на своем пути встречали немало таких висячих мостов.

Но… идем дальше, и через 15-20 минут — новые впечатления. Здесь трудно подолгу задерживать внимание на чем-нибудь. Путь в горах Кавказа дарит ежечасно, чуть ли не ежеминутно, не только новые красоты, новые виды и пейзажи, но и неожиданно новые впечатления другого порядка. Слишком грандиозен, своеобразен и неистощимо богат Кавказ.

Мы почувствовали легкую головную боль, которая с каждым шагом усиливалась от неприятного запаха, похожего на запах тухлых яиц. Только взглянув вниз, мы поняли причины этого явления. С правого берега Ардона, в его ледяные светло-голубые воды тут и там стекали серо-желтые, кое-где грязно-молочные дымящиеся струи серных источников. Миллионы ведер в сутки целебной воды уносятся Ардоном, никак не использованные.

Но и к этому мы потом привыкли. На всем протяжении Военно-Осетинской дороги мы встречали всевозможные минеральные источники — нарзанные, железистые, радиоактивные.

Обилие этих источников, их состав, не уступающий по качеству известнейшим в мире источникам минераловодской группы и Боржома, обещают превратить весь район Военно-Осетинской дороги в сплошной бесценный курорт, где сотни тысяч трудящихся могли бы залечивать самые разнообразные физические недуги, во всесоюзную здравницу, где целительные свойства горного воздуха и солнца будут комбинироваться с использованием минеральных источников.

В первый день, чтобы втягиваться в марш постепенно, мы рассчитывали пройти только 17 километров до селения Биз. Сказалась ли свежесть погоды или приковывающая внимание быстрая смена впечатлений — но мы незаметно, не чувствуя утомления, уже к 12 часам подошли к Бизу.

Не доходя одного километра до селения, в тени деревьев устроили часовой привал. А к 4 часам дня, перебравшись на другой берег Ардона, мы вошли в селение Нижний Унал (в 24 километрах от Алагира), раскинувшееся на террасах живописной котловины.

Нижний Унал — с его пирамидальными тополями, большими фруктовыми садами, плоскими крышами домиков, опоясанных галереями балконов — напоминает татарскую деревню в Крыму. Но обступившие Нижний Унал горные великаны, вскидывающие свои остроконечные вершины над облаками, да сторожевые башни горных аулов напоминают, что это Кавказ — со всей его суровостью и дикой красотой, столь не похожей на мягкие очертания крымского ландшафта.

Мы установили следующий порядок перехода. Выход — рано утром после завтрака. Через 1,5-2 часа — 10-минутный «малый» привал. Пройдя 13-15 километров, устраивали большой привал на 1-1,5 ч. с завтраком. Обед — по окончании дневного перехода.

Обычно дневной переход заканчивался к 3-4 часам. Наша арба с продуктами и багажом ехала впереди и несколько отрывалась от нас с одним из товарищей — каждый из нас поочередно прикомандировывался на один переход к арбе: дежурный должен был не только сопровождать «обоз», но и находить удобное место для привала. Он же вместе с возчиком к моменту подхода группы приготовлял продукты, разводил костер, готовил чай.

Вскоре мы убедились, однако, в неудобстве такого порядка и перешли к обычному построению, практикуемому в армии: «обоз», как ему и положено, следовал сзади группы, обязанности же разведки и квартирьеров выполнял «головной отряд» в составе двух товарищей.

Хуже обстояло дело у нас с дисциплиной марша. Наши недочеты в этом отношении должны послужить уроком для других пешеходных экскурсий. Переходы, как и следует, были рассчитаны не на сильнейшего, а на слабейшего члена группы. Поэтому причин для отставания в самом темпе марша не было.

Но кое-кто из группы решил, что в прогулке, в экскурсии нет большой надобности в строгом распорядке марша. Сравнительная легкость пути на первых переходах способствовала таким настроениям. Появилась небрежность, ненужные задержки и отставания одних; другие, наоборот, сильно выдвигались вперед, группа в походе растягивалась иногда свыше километра, отстающие к привалу приходили на 10-15 минут позже, соответственно сокращая тем самым свой отдых.

Такое невнимание к дисциплине марша вскоре сказалось на деле — позднее, на больших подъемах получались разрывы, когда одна половина группы искала другую, на что зря тратилось много времени и усилий. Один-два таких урока приучили товарищей к тому, что «военизирование» марша в обстановке пешего перехода в горах является необходимым условием для успешной экскурсии.

НОВОЕ В СТАРОЙ ОСЕТИИ

В Нижнем Унале мы остановились у одного осетина, на краю селения. Вечер, проведенный в семье осетина, дал также немало новых впечатлений. У многих такое представление, что жители гор совершенно оторваны от мира, от культуры, от нашего строительства. Это не так. Ростки новой жизни выращиваются и здесь — в горных гнездах; тяга к культуре, к новой жизни захватила и горных людей, особенно молодежь.

Сын нашего гостеприимного хозяина — студент Коммунистического университета трудящихся Востока в Москве. Его племянница оказалась комсомолкой, собиравшейся как раз на другой день ехать в Алагир к началу занятий в девятилетке, которую она оканчивает в этом году.

Мы познакомились и с соседкой хозяина — местной учительницей, которая показала нам осетинские учебники, напечатанные новым, латинским шрифтом. Днем позже нам довелось вплотную познакомиться и с осетинами-рабочими.

Выйдя на другой день из Нижнего Унала, мы вступили в более суровую местность. Меньше лесов. Горы, покрытые травами и цветами, чередуются с огромными колоссами, без признака растительности. То и дело на неприступных скалах высятся четырехугольные, высотой в 4-5 этажей, башни — свидетели тех времен, когда в этих башнях осетины оберегали свои аулы от набегов других горских народностей, а позднее, в XIX столетии — от войск русского самодержавия.

На дороге большое движение. Тянутся обозы двуколок в Садон — с крепежным лесом, с продуктами для рудников. В Садон сегодня лежит и наш путь.

Среди этого угрюмого пейзажа внезапно, при выходе из одного ущелья, перед нами раскрылась картина большой стройки. Несколько сот рабочих заняты постройкой новой обогатительной фабрики для садонской руды. У подножия огромной горы, в диком уголке центрального Кавказа растет красивое современной архитектуры здание фабрики из бетона и стекла. Благодаря новым методам обогащения значительная часть цинка и свинца, которая раньше вымывалась вместе с породой, теперь будет использована для советской промышленности.

За Мизуром, где строится обогатительная фабрика, сворачиваем с Военно-Осетинской дороги в Садонское ущелье. Здесь нас поражают силуэты железных мачт, напоминающих мачты высоковольтных передач. Мачты воздвигнуты на вершинах гор, на высоте в 800-1000 метров. Это только что выстроенная подвесная дорога для перевозки руды из Садона в Мизур, на обогащение. Подвесная дорога значительно удешевила провоз руды.

4 километра довольно крутого подъема по ущелью реки Садон — и мы входим в рудничный поселок. В небольшой котловине, потерявшейся в горах, недра которых скрывают сотни тысяч тонн свинца, цинка и серебра, лепятся один к другому дома рабочих, здание заводоуправления, помещение клуба. Тут же — базар, аптека, почта, школа. Полкилометра в длину, 150-200 метров в ширину — такова площадь этого рабочего городка.

— Где можно пообедать? — осведомляемся у встречного шахтера.

— Столовая уже закрыта. Да вы дайте денег жене — она купит мяса и через час приготовит вам обед.

Так и сделали. Договорившись об обеде и сгрузив вещи в помещении школы, торопимся в заводоуправление, чтобы получить разрешение сегодня же осмотреть рудники.

ШАХТЫ В ГОРАХ. — ОСЕТИНЫ-РАБОЧИЕ

Молодой инженер» помощник заведующего рудниками» с увлечением рассказывает нам о прошлом Садонских рудников» об их современном состоянии и перспективах будущего роста.

— В 50-х годах прошлого столетия, когда рудники были только открыты, цинк, основной продукт, еще не использовался — тогда не умели его плавить. Свинец же осетины употребляли на выделку пуль. Только с 90-х годов началась правильная, достаточно эффективная эксплуатация рудников. 1919-1922 гг. — тяжелое время, когда рудники были совсем заброшены. Но с 1923 г. начинается восстановление рудников.

И здесь, как и по всей Советской стране, заняты уже не только восстановлением старого, но созиданием нового, реконструкцией всего рудничного хозяйства. Не только прокладываются новые шахты — ведутся разведочные работы на новых участках.

Коренным образом меняются способы разработки и транспортирования породы и ее обогащения. В шахтах от ручного забоя перешли к механической разработке породы, используя для этой цели мощную силу сжатого воздуха. Вместо перевозки на лошадях — подвесная дорога, которая не только ускорила, но и удешевила втрое подачу руды на обогатительную фабрику. А новый флотационный способ обогащения на заканчивающейся постройкой Мизурской обогатительной фабрике будет вылавливать из породы 90% руды, в то время как раньше 50%. ее вымывалось вместе с породой.

Узнали мы здесь и еще кое-что. Доставившая нам столько развлечений Алагирская узкоколейка выполняет немаловажную для рудников работу по перевозке руды из Алагира в Дарг-Кох, откуда руда направляется на переработку во Владикавказ. Из Дарг-Коха же узкоколейка подвозит для рудников крепежный лес. Для этой цели узкоколейка и построена. И наше несколько легкомысленное отношение к «кукушке» сменилось уважением к этому не последнему звену в системе рудничного хозяйства Садона.

В сопровождении дежурного табельщика тов. Бориса Дзабаева и запальщика гуськом двигаемся по темному коридору, скупо освещенному тусклым светом изредка попадающихся электрических лампочек. Мы — в центральной шахте, из недр которой ежесуточно выбирают 120 тонн руды. От шахты в разные стороны расходятся боковые коридоры — штреки.

Около километра идем, пригибая головы под низким потолком шахты и напрягая зрение, по грязной хлюпающей жиже. Внутренние подземные воды просачиваются снизу, сверху, с боков. Ощущение такое, будто находишься где-то глубоко под землей. Отчасти это верно — до вершины горы, в недра которой мы забрались, метров 500-600. Но самая шахта находится более чем на километр выше уровня моря!

Наконец подошли к концу шахты, к забою. Дышать трудно, хотя воздух и накачивается сюда специальными насосами; компрессор, врезаясь с визгом и треском мощной струей воздуха в тяжелую породу, наполняет шахту мелкой свинцово-цинковой пылью. Здесь же — куча только что сбитых и еще не вывезенных кусков породы — черных, тяжелых, отливающих при свете лампы серебристым блеском. Только побывав в шахте, можно понять тот труд, напряжение, внимание и выдержку, которые требуются от шахтера.

Тов. Дзабаев — осетин, как и большинство рабочих Садонских рудников. Он подробно рассказывает нам о процессе работы в шахте, объясняет нам действие компрессора — аппарата, разрыхляющего породу сжатым воздухом.

У тов. Дзабаева — основательный производственный стаж. В 1911 г. он эмигрировал в Америку. Там он и прошел тяжелую школу шахтера. После революции он возвращается в Россию и до 1926 г. работает на Черемховских копях в Сибири. Потянуло к себе, в Осетию — и вот он здесь, на Садонских рудниках, за привычной работой.

Характерно, что среди рабочих-осетин — довольно значительный процент в свое время эмигрировавших в Америку, куда их гнала бесчеловечная эксплуатация русскими капиталистами «туземных» пролетариев. Почти все они после установления советской власти на Кавказе вернулись в родные края.

Вечером» когда мы, утомившись после перехода в горах и путешествия в шахтах, собирались лечь спать в классной комнате рудничной школы, Борис Дзабаев с товарищем навестили нас. И долго длилась беседа — они рассказывали нам о работе, о жизни здесь в горах и жадно, с интересом людей, получающих газеты на 5-6-й день, расспрашивали нас о Москве, о последних новостях, которые мы увезли из красной столицы.

★★★

Утром следующего дня, закупив в Садоне запас хлеба, сахара, папирос и других припасов (дальше в горах достать трудно, а местами и невозможно) и встретив нагнавшего нас здесь девятого члена группы — лекпома N погранотряда, мы по Садонскому ущелью возвратились на Военно-Осетинскую дорогу.

У выхода на Военно-Осетинскую дорогу мы подробно осмотрели небольшую гидростанцию, использующую силу течения Садона для освещения рудников и Мизурской фабрики.

Заведующий станцией — осетин тов. Галаов, старик 63 лет. С какой любовью показывал он нам «свою» станцию, с какой отцовской нежностью знакомил он нас с турбинами, насосами и распределительными щитами, рассказывая, что сейчас мощность станции увеличивается с трех до четырех с половиной тысяч сил, что в ближайшее время станция будет посылать свет не только в рудники, но и в окрестные горные аулы.

Тов. Галаов сроднился с этими машинами, со станцией. Двадцать девять лет работает он здесь безотлучно. Начав приемщиком, он вскоре сам изучил работу машин и был назначен машинистом. А теперь этот старик, этот самоучка-электротехник прекрасно справляется с ответственной работой по заведыванию станцией.

В УЩЕЛЬЕ ЦЕЯ

Входим в Нузальское ущелье — и снова мы среди первобытной природы. В самом узком месте ущелья, на противоположном берегу Ардона, в совершенно отвесной скале вделаны боевые башни — былые стражи входа и выхода из ущелья. В километре от них, в небольшой котловине — новое красивое здание. Это только что закончившаяся постройкой Нузальская больница.

Так здесь в горах постоянно впечатление первобытности природы, памятники далекого прошлого Осетии — ее сторожевые башни и могильники — чередуются с впечатлениями строящейся по-новому жизни. Больницы, новые школы, дома отдыха и электростанции не без трудностей, но упорно завоевывают дикое очарование гор и побеждают нищету и отсталость населения горной Осетии.

А нищета и отсталость здесь еще велики. Наш большой дневной привал в этот день мы устроили у входа в Цейское ущелье, по которому мы должны были снова свернуть с Военно-Осетинской дороги, чтобы добраться до Цейского ледника.

Расположились мы отдыхать у селения Бурон. Все селение — 3-4 домика, разбросанные по берегу реки Цейдон. Зашли в один из домов. Грязь — ужасающая. По виду детей поняли, что их никогда не моют. Внутренность дома имеет такой вид, будто здесь недавно был пожар — обгорелые, покрытые слоем сажи стены и потолок. Это потому, что здесь же разводится очаг, дым от которого проходит в небольшое отверстие в потолке и, естественно, в значительной части оседает в комнате.

Основное богатство здесь, в горных аулах — бараны. И тот, у кого нет «баранты», влачит нищенское существование, трудясь на крошечном наделе земли. Хозяин домика, в который мы заглянули, из числа этой бедноты. В момент нашего посещения он сосредоточенно был занят делом — варил из кукурузы «араку» (так здесь называют самогон). Небольшие запасы основного вида питания — кукуруза — перегоняются в самогон.

Самогоноварение в горах Осетии, как нам пришлось наблюдать, практикуется еще в больших размерах. Почти нет дома, где бы его ни варили. Упорная и длительная борьба потребуется для того, чтобы изгнать «араку» из быта горных осетин.

★★★

В ущелье Цея мы почувствовали ледяное дыхание недалекого ледника и близких отсюда снеговых вершин Адай-Хоха (4647 м) и Эльбата. Только что солнце припекало нас на привале, а сейчас мы уже натягиваем на себя свитеры и теплые куртки. Воздух заметно становится разряженней.

Конечный пункт нашего пути сегодня — аул Верхний Цей, который виден вдалеке, километрах в семи от нас на большой высоте. Там решили заночевать. Но… ночевать нам в Верхнем Цее не пришлось.

Часть нашей группы, увлекшись поражающей красотой цепи Мамисонских Альп, параллельно которым идет Цейское ущелье, и причудливыми извивами бурной речушки Цей, прибавила шаг, забыв о необходимости частых передышек на подъеме; другая часть — отстала. Вскоре передние вместе с подводой скрылись из виду.

Я предложил отставшим идти не по дороге, а, выйдя по ущелью напротив Верхнего Цея, взбираться к аулу по горной тропе. Так и сделали. Переправившись через реку, берем подъем «в лоб». Подъем не легок, но нужно торопиться — туман, только что окутывавший вершину горы, начинает предательски спускаться. Если попадем в туман раньше, чем достигнем аула, подниматься будет значительно трудней и даже не безопасно.

Еще несколько усилий — и мы на выступе, который снизу казался нам целью нашего подъема. Увы, перед выступом еще подъем, который нужно преодолеть, чтобы достигнуть аула. Последнее напряжение — и мы в ауле, окруженные непроницаемой молочной пеленой тумана и заливистым лаем кавказских овчарок.

С недоумением узнаем, что головной части группы в ауле нет. Напрасны были наши усилия. Что делать? Спускаться в тумане рискованно. Решаем ждать до утра. Но вот, с другой, стороны аула, откуда идет дорога, по которой должны были прийти наши товарищи с арбой, подъезжает всадник — наш возчик Володя Ачиев.

Оказывается, арбу провести в аул по этой горной вьючной дороге невозможно. Товарищи, не дождавшись нас, догадались, что мы пошли в аул напрямик, и ждут распоряжений — оставаться ночевать в палатках в горах или двигаться дальше по ущелью к Цейскому дому отдыха, до которого 4 километра. Отправляем Володю верхом вперед с решением обождать нас с тем, чтобы всем вместе двигаться в дом отдыха; сами же в сопровождении местного жителя, добровольно вызвавшегося проводить нас, двигаемся на соединение с товарищами.

Жуткий, но в то же время удивительно приятный по своеобразию и силе ощущений спуск по дороге, вернее, по узкой тропе, вьющейся по краю пропасти, спуск в черной мгле быстро наступившей ночи и в сырой непроницаемости окутывающего нас тумана. Вскоре послышались отдаленные голоса« и мелькнуло смутно краснеющее, расплывчатое в тумане пятно костра, — это товарищи сигнализируют нам. И по горам начало перекатываться эхо наших голосов.

Обманчивое эхо! Казалось, кричат рядом. А мы прошли не менее 2-3 километров, пока добрались до наших оторвавшихся «робинзонов», греющихся у костра.

За недисциплинированность в марше пришлось расплачиваться — устав после всех этих приключений, мы должны были еще час с лишним брести по ущелью, пока добрались до Цейского дома отдыха.

Но здесь наша усталость была вознаграждена — впервые после того, как выехали из Москвы, мы заснули на прекрасных с пружинными сетками кроватях, в просторных и чистых комнатах дома отдыха, свободных от отдыхающих.

Сезон здесь уже закончился. Нас встретил сторож, единственный обитатель большого здания, и гостеприимно предоставил в наше распоряжение три комнаты.

Спать, спать! Завтра предстоит серьезное дело — восхождение на Цейский ледник.

СВЯТИЛИЩЕ «РЕКОМ ». — ЦЕЙСКИЙ ЛЕДНИК

В этот день поднялись рано — в 4 часа утра, так как решили добраться возможно раньше до ледника, чтобы иметь в своем распоряжении несколько часов для восхождения по леднику. Наскоро собравшись и выпив по стакану кипятку, мы вскинули на плечи мешки с дневной порцией провизии и двинулись в ночном мраке гуськом по тропе, вслед за проводником тов. Хадсмитом Гогаевым.

Хадсмит Гогаев — житель аула Верхний Цей. Это он накануне вывел нас к Цейскому дому отдыха и предложил нам свои услуги проводника на ледник. Высокий, худой, жилистый старик, стройный и статный, несмотря на свои шестьдесят лет он легко шагал впереди нас, в то время как мы напрягали усилия, подымаясь с камня на камень и часто останавливаясь, чтобы отдышаться в разреженной атмосфере.

Он уверенно шел вперед, каким-то особым чувством жителя гор угадывая направление и бесконечные изгибы горной тропы там, где нам виднелись только камни, трава или мягкий ковер слежавшейся хвои. Повозку с вещами мы оставили на месте ночлега.

Постепенно мрак начинает рассасываться. Мы часто останавливаемся, чтобы насладиться одним из самых необычайных зрелищ, поражающих своей красотой, изумляющих причудливой сменой красок — рассветом в горах. Здесь в ущелье еще темно; все — лес, камни, скалы, река — тонет в серой предрассветной мгле. А впереди нас, в вышине, снеговые вершины Адай-Хоха и Эльбата, только что смутно белевшие вечными снегами, загораются нежно-розовым светом — сзади нас всходит не видимое за цепью гор солнце.

Его лучи, брошенные поверх ущелья, зажгли снега на высоте четырех с половиной тысяч метров. Розовые тона на вершинах постепенно сменяются светло-оранжевыми, а еще через несколько минут величественные снеговые шапки засверкали ослепительной белизной.

По отвесному склону горы Калпер, придвинувшейся к правому берегу реки Цей, мы наблюдаем за борьбой побеждающего дня с умирающей ночью. Половина горы уже залита ослепительным светом южного солнца, половина — чернеет в сумраке. Резкая черта, отделяющая свет от тьмы, спускается все ниже и ниже. Наконец ярко-красный диск солнца всплывает из-за хребта, и все ущелье погружается в ласкающую теплоту солнечных лучей.

Но идти не жарко. Солнечное тепло умеряется здесь освежающим дыханием Цейского и Караугомского ледников.

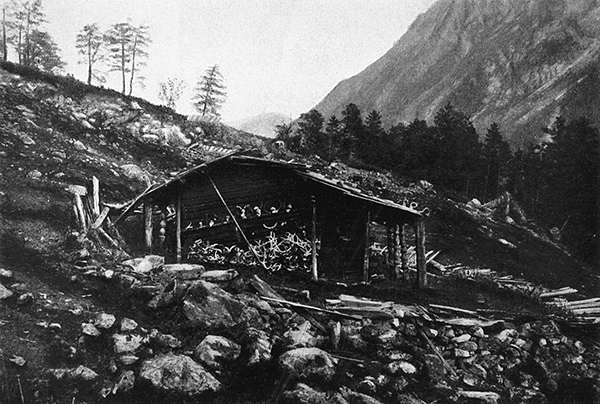

Горная тропа неожиданно выводит нас на небольшую луговину, растянувшуюся у подножья горы. Посреди луговины — деревянное обветшавшее строение — не то хижина, не то заброшенная часовня. Это осетинское святилище «Реком» — любопытное свидетельство смешения формального православия и языческих верований.

Эта хижина из тисового дерева, как говорят, насчитывает более 800 лет своего существования. По осетинскому преданию, она была построена в одну ночь.

Внимательно осматриваем святилище. Вокруг хижины, как и внутри ее, сложены рога, черепа оленей, баранов, туров — следы жертвоприношений. Тут же, возле одной стены святилища, примостился жертвенник, а вдоль другой — висят иконы. Ежегодно к Троицыному дню сюда в белых черкесках съезжаются осетины из близких и дальних аулов — целую неделю длится празднество с христианскими богослужениями и языческими жертвоприношениями, песнями, танцами.

Беспрерывно поднимаясь, мы наблюдаем удивительную смену растительности. Вчера еще мы шли среди буков, грабов и дуба. Сейчас нас окружают сосны, ели и… наши северные береза и рябина. Чем дальше, пейзаж все более напоминает не Кавказ, а Финляндию или нашу Карелию — среди хвойного леса то и дело попадаются валуны, огромные обточенные камни, следы ледниковых отложений. Лес редеет.

— Последние две сосны, — показывает нам проводник на две низкорослых сосенки, прикрепившиеся на склоне мрачной скалы.

Подъем становится круче. Лес сменился альпийскими лугами, расцвеченными прекрасным альпийским цветком — генцианой с тонкими ярко-оранжевыми лепестками. Генциана — обитательница горных высот с разреженным воздухом. Перенесенная в долину, она тут же увядает.

Вскоре остается позади и альпийская растительность. Нас окружают голые, мрачные скалы, поросшие местами лишаем и мхами.

Мы сильно устали после пяти часов беспрерывного подъема, но нам придает силы острое желание скорее добраться до ледника. Наконец мы у цели. Величественная ледяная река, берущая начало там, вверху, на огромных фирновых полях, сползает в ущелье ледяным языком, из-под которого (теперь мы это ясно видим) текут чистые потоки реки Цей.

Позавтракав хлебом, овечьим сыром и консервами и отдохнув, мы вооружаемся самодельными альпенштоками — высокими палками с обточенными концами (их предусмотрительно нарубил в дороге проводник) и по морене перебираемся на лед.

Здесь еще раз мы убедились в обманчивости многих впечатлений в горах. Издали ледник казался нам ледяной массой с совершенно ровной поверхностью. На самом деле нам приходится двигаться по ледяным холмам и горкам, нередко разделенным предательскими трещинами. Подъемы по скользкой поверхности льда чередуются не менее трудными спусками и прыжками через трещины шириной до одного метра, а глубиной… трудно определить глубину!

Мы заглядываем в эти зияющие среди льдов пропасти и дна их не видим. Только совершенно изумительное ощущение среди этих ледяных просторов, ощущение какой-то неизмеримой, несказанной мощи и величия природы заставляет нас забывать о трудностях и ежеминутных опасностях нашего пути.

А впереди так заманчиво и живописно сверкают на солнце голубовато-изумрудным блеском скалы, гроты, арки и пики из льда, что нас охватывает одно стремление — скорее, скорее, к этим ледяным дворцам и скалам.

Уезжая из Москвы, мы, еще малоопытные туристы, несколько скептически относились к специальным принадлежностям туристского инвентаря — к альпийским палкам с заостренными металлическими концами, к кошкам (железные шипы, привязанные к ботинкам), к ледорубам и т. д. Считали все это больше «декорацией», чем необходимостью. Здесь же, на леднике, мы остро почувствовали отсутствие у нас всех этих предметов.

Деревянные острия наших самодельных палок быстро притуплялись и не могли служить опорой на льду, гладкие подошвы ботинок предательски скользили. Не будь у нас небольшого топорика, захваченного нами на всякий случай, мы были бы вынуждены совершенно отказаться от восхождения по леднику.

Топорик нас выручил. Вырубая ступеньки на крутых ледяных скатах и подъемах, мы медленно, значительно медленней, чем нам хотелось, двигались по леднику и только к двум часам дня добрались до того места, где слегка волнообразная поверхность ледника сменилась исключительно красивой, но и необычайно трудной для продвижения причудливой смесью ледяных пещер, скал, пальцеобразных пиков из льда.

Яркая картина этого архитектурного разнообразия природных ледниковых сооружений дополнялась зрелищем другого (одного из величайших на Кавказе) Караугомского ледника, который опускается в 4-5 километрах отсюда по склону горы Эльбата.

Мы поняли, что на фирновые поля подняться нам не придется. Преодоление каждой ледяной скалы, переход по скользкому ледяному мостику над пропастями отнимает до получаса. Прежде чем мы успеем вернуться, нас окутает вечерний туман, и двигаться по леднику будет невозможно. Поэтому, не дойдя всего 200 метров до фирна, мы повернули обратно. Только перейдя с ледника на морену, мы заметили, что слегка обожгли себе кожу на лицах.

Пять часов ходьбы по леднику дали нам столько незабываемых впечатлений, что мы возвращались в каком-то приподнятом настроении, забывая усталость и голод. Возвратясь уже к вечеру в дом отдыха, где нас ждал ужин, приготовленный сторожем, мы еще долго делились впечатлениями этого дня.

В ГОРНОМ АУЛЕ

Поход на ледник был довольно утомителен, поэтому следующий день мы решили использовать для отдыха и в то же время для ознакомления с горным осетинским аулом. Основательно выспавшись, мы направились в аул Верхний Цей — в 4 километрах от места нашего ночлега. В этом селении — типичном горном гнезде, домики которого сбились в тесную кучу на горе высотой в 2000 метров, жители, предупрежденные нашим проводником, уже знают о нашем приходе.

— Эгашсцу, эгашсцу (по-осетински — здравствуйте) — приветствуют нас старики и молодежь.

Старики больше рассказывают о прошлом. Много мы наслышались в этот день легенд, многое узнали о былых нравах в Осетии. Здесь же среди домиков высятся неприступными крепостями памятники этого прошлого — высокие, сложенные из огромных камней башни.

В этих башнях годами, десятками лет отсиживались, как в осажденной крепости, враждовавшие семьи, подстерегая друг друга. Вылазка в поле на пашню или на пастбище нередко кончалась смертью от пули соседа — так человеческими жизнями расплачивались за обычай кровной мести. Теперь среди осетин кровная месть уже становится прошлым, легендой.

С молодежью разговоры другие. Среди них многие — комсомольцы. Они болеют настоящим. В частности, живо обсуждают с нами вопрос о вовлечении девушек в комсомол. Девушки, вступившие в комсомол, буквально подвергаются остракизму (изгнанию) со стороны всех односельчан.

Осмотрев башни, направляемся к небольшой церковке на краю селения. Церковь заперта, предметы богослужения, иконы, церковная утварь сложены рядом в приделе. Оказывается, священник сам уехал из селения несколько лет тому назад «за ненадобностью».

— Хотим здесь в церкви устроить базу для экскурсантов, — сообщает нам председатель сельсовета тов. Павел Богаев. — Много сейчас проходит туристов в этих местах, некоторые, как вы, заглядывают и в наш уголок. Будет место, где товарищам переночевать.

Интересуемся, ведется ли здесь какая-нибудь осоавиахимовская работа, есть ли ячейка Осоавиахима.

— Осоавиахим? — откликнулись сразу несколько комсомольцев. — Есть, есть, — и выволакивают из-за пазухи удостоверения — членские билеты. — Мы — Осоавиахим, только книжек у нас никаких нет, никто нас не организует.

Оказывается, работа Северо-Осетинского совета Осоавиахима ограничилась здесь тем, что приехал инструктор, навербовал членов, выдал соответствующие удостоверения и… уехал восвояси. Никакой литературы, никакой работы.

Мы попали в аул за несколько дней до начала призыва в Осетии — даже и эта кампания никак здесь не освещена. Наверное, в отчетах Северо-Осетинского окружного совета Осоавиахима значится, что в Верхнем Цее существует ячейка с таким-то количеством членов.

И здесь, где молодежь тянется к военной книжке, где, несомненно, можно было бы наладить практическую военную работу, мы натолкнулись на формализм в общественной работе. Товарищи инструкторы из Алагира или Владикавказа, не грех было бы почаще заглядывать в этот заброшенный уголок.

Когда собрались обедать, хватились, что пропал наш лекпом. Оказывается, весть о том, что в составе нашей группы имеется «лекарь», быстро разнеслась по аулу — и в соседнем доме у нашего товарища уже образовалась очередь на прием. Ведь из Верхнего Цея до ближайшей больницы — 30-35 километров по горам!

Целый день к своему и нашему общему удовлетворению работал здесь наш товарищ-лекпом. А походную аптечку мы использовали для снабжения больных медикаментами.

Так наше посещение Верхнего Цея удалось использовать для дружеского общения и товарищеской помощи горцам — жителям этого потерявшегося в горах осетинского селения.

НА ПЕРЕВАЛ!

Ранним свежим утром возвращаемся мы по Цейскому ущелью. Мы знаем, что впереди нас ждет еще много интересного — сегодня нам предстоит пройти по знаменитому Кассарскому ущелью, выйти к Зарамагу — аулу, стоящему у скрещения пяти ущелий, а завтра — подъем на Мамисонский перевал, откуда мы спустимся в Грузию, в долину Риона.

И все же какая-то грусть охватила нас. Все молчат. Чувствуется сожаление, что так скоро мы покидаем эти изумительные, необычайные места. Каждый из нас уже мысленно переживает впечатления последних трех дней: подъем с приключениями по ущелью Цея, ночное пиршество в опустевшем доме отдыха, затерявшемся в глуши лесов, гор и ледников, путешествие по Цейскому леднику, языческий памятник — святилище «Реком», день, проведенный среди горцев в ауле Верхний Цей.

Не раз мы оборачиваемся, чтобы взглянуть на маленькую церковку этого аула, которая прилепилась на краю крутого обрыва и еще долго видна нам из ущелья. Но вот скрылась и она.

Горы обступили нас. Нередко они вплотную подходят к бурной речушке Цей, и тогда дорога перебрасывается по шаткому деревянному мостику на другой берег.

Я вспоминаю кубанскую поговорку: «Кто раз попьет водицы из Кубани, тот обязательно вернется на Кубань». И мне думается — «кто хоть раз побывал на Цее, тот постоянно будет стремиться сюда».

Часам к 10 выходим к знакомому нам аулу Бурон и снова сворачиваем на Военно-Осетинскую дорогу. Широкая котловина у слияния Цея и Ардона скоро суживается.

Мы вступили в Кассарское ущелье, прорезывающее главный хребет Кавказа в одном из самых высоких его мест.

Восемь километров вьется карнизом дорога, выбитая в скалах этого ущелья. Восемь километров головокружительного пути над пропастью, наполненной грохотом реки Ардона, стиснутого здесь горами так сильно, как нигде не всем протяжении нашего пути.

Привыкнув за несколько дней путешествия к бесконечному разнообразию горных ландшафтов Северной Осетии и к феерически быстрой смене впечатлений, мы все же чувствуем здесь какую-то подавленность перед грандиозностью и величавой красотой природы.

В течение миллионов лет Ардон пробил себе дорогу в толще гранита, вздыбленного вулканическими силами доисторических потрясений земли на 2,5-3 километра вверх. Эта неукротимая борьба воды с камнем продолжается безостановочно и сейчас.

Ардон, словно бешеный зверь, ревет, бьется в судорогах, прогрызая, вылизывая себе извилистый путь в ущелье Кассара, яростно ворочает огромные камни, унося их вместе с движением своих вод. Иногда река встречает непреодолимые скалы, и тогда серо-голубые потоки Ардона низвергаются грандиозными водопадами, сверкающими пеной и водяной пылью.

Какая огромная, подавляющая сила и мощь в этом безумствующем потоке! Мы невольно думаем о том недалеком времени, когда человеческая воля обуздает, заставит служить себе эту силу; мы мечтаем о тех близких днях, когда бушующие здесь, в центре Кавказского хребта, потоки Ардона будут включены в общий баланс социалистического строительства в виде десятков и сотен тысяч киловатт электрической энергии.

За Кассарским ущельем горы несколько раздаются. По пути к Зарамагу мы встречаем нарзанные источники, не уступающие по своим свойствам кисловодскому нарзану. Жадно пьем живительный нарзан, просачивающийся прозрачными струйками из скалы. Там, где он течет, земля окрашивается в типичный темно-оранжевый цвет ржавого железа. По этому признаку мы и отличаем минеральные источники от обычных родников.

Грандиозность и дикость Кассарского ущелья сменились очарованием Зарамагской котловины. Склоны окружающих котловину гор покрыты богатейшими травами и цветами. Мы в зоне альпийских лугов.

Сюда, к котловине Зарамага, сходятся пять ущелий. Район этих горных ущелий особенно богат минеральными источниками. Здесь встречаются источники типа Ессентуки № 4, Боржом, углекисло-железисто-известковые, напоминающие железноводские источники. В Нарском ущелье — единственный в СССР мышьяковистый источник (однотипный с источником «Ви-сюр-Сер» во Франции).

Аул Зарамаг — довольно большое горное селение — расположился на склоне невысокой горы, окруженной тремя ущельями. В ауле довольно приличный кооператив и школа, в которой мы размещаемся на ночлег.

Здесь мы встретили двух туристов из Москвы и молодого рабочего из Иваново-Вознесенска, направляющегося из Чечни в Сванетию. В складчину покупаем барана. Пока готовится ужин, расспрашиваем новых знакомых об их путешествии, делимся своими впечатлениями. Только поздно ночью угомонился наш «туристский клуб» в школе Зарамага.

За Зарамагом дорога идет довольно крутым подъемом, альпийскими лугами. Леса остались позади. Внизу, в долине довольно часто виднеются аулы, всюду встречаются сторожевые башни.

Дорога не тяжела. Но значительная высота, разреженность воздуха и крутизна подъема дают себя чувствовать — усталость большая. Мы начинаем понимать, что «хватили лишку» — нужно было бы закончить переход, не доходя 7-8 километров до перевала, и форсировать его на другой день с утра. Однако рассуждать поздно — решено, надо добираться.

Я с одним товарищем решаю двигать напрямик, тропой — тяжелее подъем, зато значительно короче путь. Вначале довольно быстро двигаемся и скоро отрываемся от группы, которая скрывается за горой, по дороге, вьющейся здесь спиралью, что несколько смягчает крутизну подъема.

Чем дальше, идти тяжелее, дышать трудней, но перевал уже близок. Перед нами последний подъем, но подъем почти отвесный. Двигаться можно только по руслу небольшого ручья. Ноги скользят по камням, омываемым ручейком.

Каждые 10-15 шагов останавливаемся, ругая самих себя за прыть, но возвращаться уже невозможно: дело идет к вечеру, да к тому же над перевалом грозно сгущаются тучи. Здесь это может окончиться проливным дождем, а то и снежной бурей. Карабкаясь на четвереньках, выбиваясь из сил, поднимаемся выше. Еще полчаса — и мы на перевале.

Кончено с подъемами — перед нами спуск в Закавказье, в Грузию. Здесь, на этом рубеже, на высоте 2 831 метров — небольшой деревянный домик. Это приют для туристов и для проходящих через перевальный участок с гуртами скота осетин и имеретин. Горячий борщ и стакан вина награждают нас за тяжелые усилия.

Хозяин домика дает нам книгу, где записываются проходящие туристы. Среди многих записей наше внимание особенно привлекла одна.

«Большую признательность высказываем хозяину приюта на перевале за прием. Его гостеприимство особенно ценно потому, что он нам помог в тяжелую минуту — мы попали к нему совершенно измученные, захваченные снежной бурей по дороге на перевал и проплутав среди снега при сильнейшем ветре около суток».

За подписями следует дата — «17 августа». Нам стало не по себе — охватило беспокойство за товарищей. Если 17 августа тут возможны такие «сюрпризы», то сейчас, 25 сентября, и подавно. А погода поддерживает эти опасения — ветер, встретивший нас на перевале, все крепчает, полил дождь, быстро темнеет.

Не сидится за столом, в теплой комнате. Выходим на дорогу. Около часа томительного ожидания — и из темноты наступившего вечера вынырнули двое наших товарищей. Они успокоили нас — остальные подтягиваются, но устали здорово.

Прошел еще час, пока подошла вся группа. Не обошлось у них без приключений. Переходя по бревну через горную речонку Мамисон-дон, один из товарищей упал в воду и искупался по колени в ледяной воде.

Пришли основательно раздраженные, нервничающие, бесконечно усталые. Мы, предвидя все это, своевременно позаботились о «лекарстве» — обед уже был готов для всей группы. За миской борща, возле жарко натопленной печи скоро улеглась раздражительность, успокоились нервы, забылась усталость, и мы со смехом вспоминали злоключения сегодняшнего перехода.

Однако этот день заставил нас сделать определенные «оргвыводы» — нельзя заканчивать переход тяжелым, форсированным подъемом. Перевал нужно брать с утра, со свежими силами, рассчитывая маршрут так, чтобы заночевать невдалеке от перевала. Тем более, что наши опасения не были совсем безосновательными — уже через три дня на перевале действительно прошла снежная буря и выпал глубокий снег. Попади мы сюда на три дня позднее — наш переход значительно осложнился бы.

В этот же вечер погода только немного пошутила: дождь вскоре прекратился, небо засверкало тысячами бриллиантов-звезд, а луна, такая яркая здесь, открыла перед нами чудесную панораму близких снеговых вершин и ледников.

Рано утром на другой день мы имели возможность любоваться этим редким зрелищем в более грандиозном масштабе. До сих пор мы, проходя ущельями, находясь в котловинах, окруженных горами, видели только ближайшую группу вершин. Здесь же мы находились в сердце Кавказского хребта, на одном из высочайших перевалов, и перед нами в розовеющем свете занимавшегося дня распростерлась вся цепь горных великанов Кавказа, окруженных языками десятков ледников — Тепли-тау, Джимарай-хох, Казбек на востоке от нас, Ушба, Дыхтау, Каштан-тау и далекий одинокий Эльбрус на западе.