«Вряд ли где еще можно встретить такую редкостную энергию, как у осетинской молодежи»

100 лет назад, 12 ноября 1925 г., в газете «Известия» была опубликована корреспонденция «Через вечные снега», в которой без прикрас рассказано о тогдашней жизни горцев Осетии.

100 лет назад, 12 ноября 1925 г., в газете «Известия» была опубликована корреспонденция «Через вечные снега», в которой без прикрас рассказано о тогдашней жизни горцев Осетии.

Автор И. Кондурушкин сумел передать и существующие проблемы, и увидеть огромную тягу молодежи к знаниям, и восхититься красотой природы этих далеких от цивилизации мест.

ЧЕРЕЗ ВЕЧНЫЕ СНЕГА

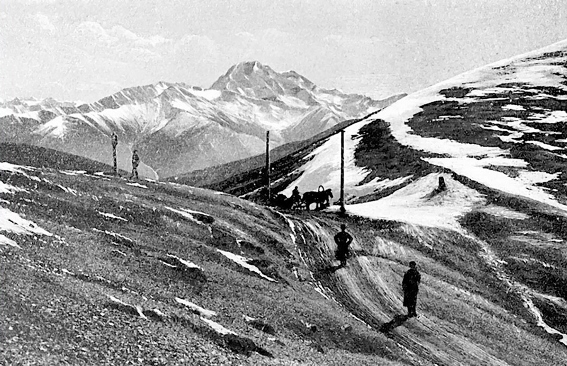

Какие курорты могут заменить Дагестан, Сванетию, Клухорский перевал, Военно-Осетинскую дорогу с Мамисонским и Накеральским перевалами!

Остановимся на Военно-Осетинской дороге.

Начальный пункт этой дороги, выстроенной царским правительством в стратегических целях, – станция Дарг-Кох (ж. д. Ростов-Баку) и конечный – Кутаис, а между ними – около 260 верст.

За станцией Алагирской, где, собственно, начало шоссе, дорога входит в Алагирское ущелье, по которому стремительно несется с ледников бурный белый Ардон. И на протяжении более 80 верст вас сопровождают высочайшие скалы.

Дорога, местами шириной в сажень, лепится по карнизу, высеченному в 500-саженной скале над пропастью в 300-400 сажен.

БУДУЩИЕ И НАСТОЯЩИЕ КУРОРТЫ

Эта дорога богата лечебными источниками, до сих пор мало использованными. В 6,5 верстах от Алагирской, при самом входе в Алагирское ущелье, в реку Ардон из-под скалы вливается светло-зеленый поток – серный источник, который совершенно не использован.

Имеются источники у Зарамага, у Тиба, у Лисри и два около Мамисонского перевала, причем один из них льется с горы широким ручьем. К этому источнику приходят лишь пастухи со своими стадами.

Минеральная вода имеется в Уцера, содовые колодцы – в Они, но особенно замечателен по богатству и разнообразию вод (16 источников) курорт Шови, в 25 верстах от перевала и в 28 верстах от Они.

Курорту Шови принадлежит, несомненно, мировая будущность.

Не менее замечателен курорт Цей в горной Осетии, лежащий у подножия Цейских ледников. Расположенный на полутораверстной высоте, в котловине между скал и ледников, в сосновом нетронутом бору, где воздух нежно чист и прозрачен, где тишина прерывается лишь горным потоком, Цей напоминает сказочное место, до которого через скалы и потоки все же добрался человек.

И к этому дивному месту можно пробраться лишь пешком или верхом на лошади. Нет сносной дороги.

МИНЕРАЛЬНЫЕ БОГАТСТВА КАВКАЗА

Нынешние горные дороги – бич Кавказа, а хорошие дороги – мечта горцев и первейшее условие развития экономической мощи Кавказа.

Кроме этих наружных богатств, в недрах Кавказа еще большие внутренние богатства.

Остановимся на Садонских серебросвинцовых рудниках. Садон лежит в горах, в 34 верстах от Алагирской станицы, откуда до Дарг-Коха проведена узкоколейка – «кукушка» (30 верст) с давно сгнившими шпалами. Из Садона руда доставляется на арбах в Мизур на обогатительную, т.е. сортировочную, фабрику. Из Мизура на арбах руда идет на Алагир, откуда по узкоколейке и ж. д. отправляется на алагирскую фабрику, во Владикавказ, тогда как в Алагирской станице стоит старый разрушенный корпус фабрики, и тогда как узкоколейку можно бы провести хотя бы до Алагирского ущелья.

Залежи руды (исследованной) исчисляются в 60 миллионов пудов, а цинк (штуфной) и свинец (зернистый) по своему качеству признаются весьма высокими.

Кроме этого, как известно, Кавказ богат медью, железом, марганцем (Чиатуры), каменным углем (Ткибули), не говоря о колоссальных и ценных лесных богатствах, но все эти богатства упираются в одну точку – дороги и дороги, без которых Кавказ неприступен.

ЭКОНОМИКА И БЫТ ГОРЦЕВ

Одним из главных плюсов пешего хождения является именно то, что таким только образом можно войти с населением в самые искренние, простые взаимоотношения.

– Пешком идет, значит – свой брат, бедный человек, – рассуждает горец.

Сотни встреч на переходах, остановках и ночлегах, сотни разговоров, бесед, с многократной проверкой, – все это может дать полную и яркую картину неприкрашенной действительности Осетии.

Крупные населенные пункты по Военно-Осетинской дороге – лишь в ее начале – Ардонская и Алагирская станицы.

Дальше идут маленькие деревушки в 30-40-70 дворов, на самой дороге (Тиб, Зарамаг, Лисри) и в стороне, на горах, под облаками (Мизур, Цей и др.).

Первобытное хозяйство, первобытная обработка земли, давно привычные культуры: кукуруза, овес, ячмень. Нет попыток, так как нет примера, показа к переходу на другие культуры: табак, виноград.

Главное богатство осетина, конечно, не хлеб, а стада мелкого скота.

По Осетинской дороге от Алагирской до перевала ныне, после переселения на плоскость, живет около 20 тысяч осетин, и из них насчитывается лишь 10 человек, у которых есть до 1.000 шт. овец, прочие имеют по нескольку штук и нескольку десятков.

Экономически быт здесь мало затронут революцией: при полном отсутствии местной торговли и кооперации горец нуждается в керосине, спичках, соли и мануфактуре.

Во всем остальном – натуральное хозяйство.

Житель с. Тиб тов. Адам Кучиев, показывая мне свое хозяйство, говорил:

– У нас все свое, с головы до ног: одежда, обувь.

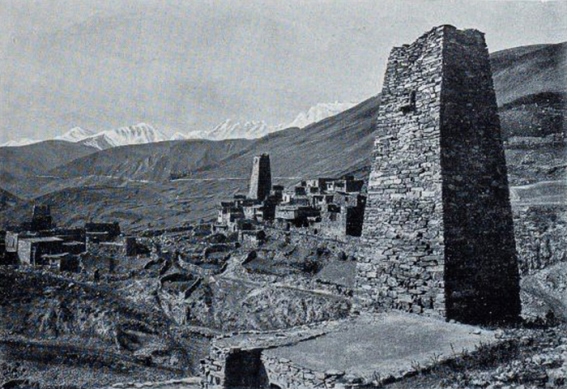

И самые постройки осетин сохраняют отпечаток средневековья, это – высокие 4-5-этажные каменные башни, где раньше в нижнем этаже был скот, во втором припасы, в третьем или втором жили обитатели, а четвертый и пятый с бойницами для стрельбы служили для защиты от нападения.

Теперь, с советской властью, грабежи и нападения кончились, и дома-башни, остатки средневековья, больше не нужны.

ПАРТИЙНАЯ РАБОТА В ОСЕТИИ

Еще в Ардоне и Алагирской меня поразили колоссальные по численности комсомольские и пионерские организации.

В Ардоне – 300 чл. РЛКСМ, 600 пионеров, в Алагирской – 500 чл. РЛКСМ, 1.000 пионеров. В горных селениях те же цифры: в Тибе на 45 дворов – 40 чл. комсомола и 85 пионеров, т.-е. почти вся молодежь.

Русский язык знает, хотя и плохо, почти все мужское население горной Осетии. И вряд ли где еще можно встретить такую редкостную энергию и революционный энтузиазм, как у осетинской молодежи. Их стремление – учиться, а заветная мечта – «рафаки» в Москве (рабфак).

Школ мало, пособий нет, неграмотных до 75%.

Людей у нас нет, учить нас некому; гляди, молодежь плачет, учиться хочет.

В таких условиях комсомолу трудно развернуться.

И ведет он небольшую, но нужную практическую работу: ремонтирует избы-читальни, расчищает минеральные источники, дороги. И так трогателен в глухих горах Кавказа, у селения Тиб, у источника Нарзан памятник тов. Ленину, простой камень с неграмотной надписью.

Растет новая советская осетинская молодежь, которая сдвинет горы с мест.

Горцы стоят того, чтобы наши центральные пролетарские массы, особенно комсомол, к которым горец рвется, вошли с ними в связь путем шефства над отдельными местностями с периодической посылкой туда товарищей хотя бы вот так-с котомкой и палочкой.

Не мешало бы в центре создать комитет содействия малым кавказским народностям, и тогда горец быстрее окрепнет и создаст у себя новую жизнь.

И.КОНДУРУШКИН

«Известия», 12 ноября 1925 г.