«В 10 верстах от белоснежного Адай-хоха»

Многие исследователи Кавказа в эпоху Императорской России, не только внесли ценный вклад в развитие научных знаний, но оставили интересное наследие в виде своих наблюдений. Один из них – геоботаник и флорист Иван Яковлевич АКИНФИЕВ (1851-1919).

Главная его книга – «Флора Центрального Кавказа» – вышла в 1894 г. Тогда же в очередном томе Записок Кавказского отдела Императорского русского исторического общества был опубликован очерк «Поездка в Осетию на Ардоне…». В нем приводится ряд любопытных сведений.

Первая остановка по выезде из Владикавказа – Алагир, который Акинфиев называет «последней русской станицей у входа в Ардонское ущелье». Но тут же поправляется и уточняет:

«Строго говоря, русского населения в Алагире из 700 дворов не более одной пятой части; более трех пятых здесь осетины. Но так как здесь живет пристав, есть доктор и несколько чиновников, и так как большинство осетин говорит по-русски, то вы не чувствуете себя среди чужих».

Ученый удивляется, что в Алагире при обилии леса в окрестностях и многочисленности садов можно задешево снять дом с пропитанием из свежих продуктов.

«В последние годы сюда, действительно, все чаще и больше стали приезжать на лето даже из таких мест, как Ростов, Харьков и др.», – восторгается Акинфиев.

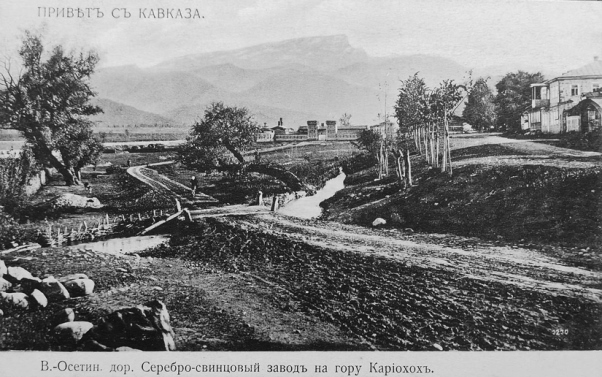

Он указывает также, что Алагирский серебро-свинцовой завод принадлежит казне и управляется всего четырьмя чиновниками при 45 рабочих, из которых 25 заняты выплавкой руды, а остальные заготовлением древесного угля, необходимого для выплавки.

Не остался в стороне от маршрута ученого и Садонский рудник, который им характеризуется так:

«Он помещается в уютном уголке, окруженном со всех сторон высокими скалами, состоит из крепостцы, в которой, кроме жилых помещений для служащих и рабочих, находится церковь, казарма для нескольких десятков солдат и различные приспособления для сортировки, измельчения и отмучивания руды».

Акинфиев сообщает, что число рабочих, занимающихся извлечением руды и ее измельчением, всего около 100-120 человек. Менее половины из этого количества постоянно работают в шахтах.

«На Алагирский завод руда отправляется в виде небольших (в куриное яйцо) камней, в виде зерен и даже мелкого порошка. На работах состоят главным образом местные жители – осетины», – отмечает ботаник.

В целом путешествие по Военно-Осетинской дороге он нашел довольно удобным и, несомненно, более приятным и интересным, чем путешествие по Военно-Грузинской дороге.

«Нужно удивляться только, как мало знают об этой дороге и мало ездят по ней», – написал он.

В одном только неудобство – от Алагира до Мамисона нет почтовых станций.

«По выезде из Алагира долгое время приходится ехать мимо двух небольших горных складок, живописно окутанных доверху сплошным лесом широколиственных пород из чинара, граба и дуба. У самой воды Ардона преобладает ольха, большие деревья которой на пространстве нескольких верст представляют весьма оригинальный вид, будучи лишены снизу коры, которую осетины обдирают для того, чтобы получить из нее коричневую краску, для своих сукон», – пишет наблюдательный ученый.

Оказавшись в пределах Скалистого хребта, Акинфиев отмечает, что его складка с северной стороны более чем на две трети покрыта лесом, а с южной – совершенно отвесная, образуя гигантскую известковую стену.

«Вид этой белой стены, изборожденной страшными трещинами, совершенно голой, свободной от растительности и вечно окутанной облаками, до такой степени эффектный, что можете поспорить с самой пылкой фантазией. Благодаря защите местности высокой стеной «Белых гор» от холодных ветров, хлеба вызревают здесь очень рано, к половине июля. Всякая более или менее широкая поляна занята пашнями. Всякий более или менее ровный уголок приютил на себе десяток, два или три домов особой, непривычной для русского человека архитектуры. Обитатели их – осетины».

На 29-й версте от Алагира путешественник встретил Бадские ворота, которые были устроены, как говорит предание, генуэзцами в самом узком месте реки, преграждая в старину вход с юга на север.

«В 15 верстах от урочища Св. Николая находится один из красивейших ледников Кавказа – Цейский. Доступ к нему весьма удобен все время можно ехать на лошади, сначала по узкому ущелью, а потом от селения Цей – по живописнейшей долине к почти самому ледниковому гроту», – написал Акинфиев.

Но сообщил, что из-за дефицита времени и непогоды посетить ледник «не пришлось». А вот дальше приводит такие подробности:

«Переехав два-три деревянных мостика, миновав несколько мест снежных заносов и поднявшись на высоту 5500 ф., где холод заставляет вас кутаться в зимнее платье, вы вдруг неожиданно въезжаете в верховья Ардона, самую красивую широкую котловину, какую только приходится видеть на Кавказе из обитаемых долин на такой высоте. Она совершенно закрыта высокими горами. Здесь в каждом уголке Ардона и его притоков, где есть хоть несколько удобных для жизни десятин земли, ютятся села, поселки и отдельные дворы».

И воспроизводит увиденное. По освещенным солнцем местам засевается ячмень, овес, картофель, а также рожь. Пшеница не всегда успевает вызреть. Для успеха урожая каждая пядь земли возделывается и удобряется навозом тщательным образом.

«Самый богатый владелец в Зарамаге имеет земли не более одной десятины, многие владеют половиной десятины, а у некоторых – всего четверть и меньше», – констатирует он.

Акинфиев ссылается на беседы с местными жителями, которые утверждают, что в этих горах немало богатств.

«Лесной объездчик Ахмет Сикоев из Зарамага показывал нам образцы прекрасного графита и марганцевой руды, утверждая, что на его земле находятся большие залежи этих минералов, – пишет Акинфиев. – Насколько это верно, трудно сказать, но несомненно, что край этот представляет собою нетронутый угол, здесь нет решительно ничего, что напоминало бы вам об общности цивилизации. Шведские спички приводят в изумление жителей, заставляя думать, что они зажигаются, лишь слушаясь только «своего хозяина».

Второй ночлег состоялся в «приютской» сторожке в 9 верстах от Мамисонского перевала.

«Рано утром, на другой день мы двинулись к перевалу, но так как дорога здесь не шоссирована, подъем в гору очень крутой и дожди сделали из глинистой почвы невылазную грязь, то на проезд 9 верст потребовалось около 3 часов. Жалеть об этом нам не пришлось: путь проходил среди альпийской зелени и вечных снегов, всего в каких-нибудь 10 верстах от гигантского белоснежного Адай-хоха»…