Осетия в центральной прессе. Дарг-Кох, Унал, Садон и ротозеи в Ардоне

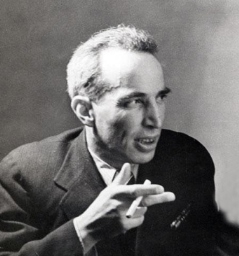

85 лет назад, осенью 1940 г., в главной газете страны – «Правде» – появилась серия кавказских публикаций специального корреспондента Лазаря БРОНТМАНА (1905-1953). В них он рассказал о жизни советской Осетии, о ее достижениях и успехах, о нерешенных проблемах и трудностях на пути роста.

85 лет назад, осенью 1940 г., в главной газете страны – «Правде» – появилась серия кавказских публикаций специального корреспондента Лазаря БРОНТМАНА (1905-1953). В них он рассказал о жизни советской Осетии, о ее достижениях и успехах, о нерешенных проблемах и трудностях на пути роста.

К этому времени автор этих репортажей уже обрел огромный авторитет и носил неофициальное звание «короля московских журналистов». Историками установлено, что его материалы регулярно читал И.В. Сталин.

Воспроизводим «осетинский цикл» талантливого репортера.

ЯБЛОКИ С ГОР

(От специального корреспондента «Правды»)

Праздничный митинг подходил к концу, когда к трибуне подбежал запыхавшийся паренек и передал председателю колхоза «телеграмму из республики». Орджоникидзевская служба погоды предупреждала, что ночью 1 и 2 мая будут сильные заморозки, возможен снег.

– Сейчас все пойдем на скотный двор, объявил председатель. – Надвигается холод, надо спасать сады. Митинг считаю закрытым.

И все население горного аула Унал от мала до велика отправилось на скотный двор. Из конюшен и коровников в сады, под фруктовые деревья, вывезли весь навоз и солому, собрали со всех усадеб мусор. Ребятишки веселой гурьбой бегали от дерева к дереву, поливая навозные кучи керосином.

Вечером над селом потянул легкий дымок: кучи зажгли. А к ночи уже все Алагирское ущелье было затянуто дымом. Два дня продолжалась напряженная борьба с внезапным морозом. Колхозники не покидали садов до наступления теплой погоды. Пот каждым деревом сожгли воз соломы и навоза. И сады удалось отстоять: ни одно дерево не пострадало.

Природа сторицей отплатила колхозникам за заботу. В Унале собирают диковинный урожай фруктов. Такого изобилия не видели еще ни в Садонском районе, ни во всей Северной Осетии. Ствол каждой яблони окружен частоколом подпорок, поддерживающих тяжелые ветви. Кое-где не хватило палок, и ветви обломились под тяжестью урожая. Вес отдельных плодов переваливает за полкилограмма.

Природа сторицей отплатила колхозникам за заботу. В Унале собирают диковинный урожай фруктов. Такого изобилия не видели еще ни в Садонском районе, ни во всей Северной Осетии. Ствол каждой яблони окружен частоколом подпорок, поддерживающих тяжелые ветви. Кое-где не хватило палок, и ветви обломились под тяжестью урожая. Вес отдельных плодов переваливает за полкилограмма.

– Вот с этой яблони мы сняли тонну плодов, – рассказывает садовод Тахохов. – С этих – по восемь центнеров. В среднем каждый гектар дает по двадцать тонн яблок и груш.

Но отдельные участки сада приносят поистине феноменальный сбор. Особенно удивляют площади, находившиеся под наблюдением колхозников-опытников. Уже три года садовод Дженартукар Годжиев опекает шесть деревьев. Позапрошлым летом он собрал с них 1.260 килограммов груш и яблок. Прошлый год был неурожайным. Колхозные сады республики дали в среднем по пять центнеров яблок с гектара, а Годжиев со своих шести деревьев снял 14 центнеров.

Нынче под его попечение отвели участок величиной в 1.1 гектара. Садовод отказался от всякой посторонней помощи и ухаживал за землей со своей женой Ольгой и двумя сыновьями-школьниками. Семья Годжиева вывезла на участок 30 тонн навоза и десятки центнеров минеральных удобрений, шесть раз рыхлила землю, провела 18 поливов. Упорный труд был с лихвой вознагражден. Со своего участка Годжиев снял 520 центнеров плодов!

– С одного гектара он получил больше, чем многие наши колхозы со всей площади, – говорит агроном Наркомзема Северо-Осетинской АССР тов. Чеботаев.

Отличных результатов добились также колхозники Магомед Цаллагов, Савелий Тахохов. Надон Цаллагова, 76-летняя Хадзирет Тахохова, Сосланбек Цаллагов, Черчесов и другие. Некоторые из них уже в этом году зачислены участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, некоторые намечены кандидатами на будущий год.

Сады Унала – гордость всей Северной Осетии. Трудом, упорством, организованностью, выдумкой унальцы доказали, что в бесплодных как будто горах можно добиться блестящих успехов. Горы тут скалистые, голые, безлесные. Наносная земля тянется узенькими полосками вдоль бурной реки Ардон. И сад Унала, небольшой. занимающий всего 12,5 гектара, расположен уступами на скалистом берегу, – использован каждый клочок земли. Но колхозники, щедро удобряя скупую горную землю своим трудом, добились от нее великолепных результатов.

– А зерновые вы сеете?

– Обязательно! В горах у нас 3,87 гектара овса, 4,29 гектара ячменя.

– Почему вы считаете с сотыми?

– Да ведь тут каждая ладонь земли на учете!

Отвоевывая у ущелья пядь за пядью, они заложили еще десять гектаров молодого сада. Экспериментируя, доказали, что в горных условиях можно выращивать виноград, успешно разводить капусту, помидоры, огурцы, картофель, арбузы. Это пока еще скромные посевы, но колхозники надеются в будущем расширить огородничество.

Вообще колхоз не замыкается в садоводстве. Он имеет три животноводческих фермы, обширную пасеку. Как большинство осетинских колхозов, Унал владеет закрепленной за ним пахотной землей на равнине, в плоскостных районах. Там, примерно в тридцати километрах от селения, построен культурный стан; вокруг поля кукурузы, пшеницы, картофеля.

Но основной статьей дохода является все же плодоводство. В этом году колхоз собирает не меньше 2.500 центнеров яблок, груш, слив и абрикосов. По самым скромным подсчетам, доходы от сада дадут около 750.000 рублей. Вместе с остальными доходами бюджет подойдет близко к миллиону рублей.

– Прямо замучился, – всерьез жалуется бухгалтер Цогоев. – Яблоки весь план сломали. Бюджет вырос по сравнению с планом в три раза. Сейчас дни и ночи переделываю графы приходов и расходов.

За последние годы селение Унал выдвинулось в число передовых в республике. Оно небольшое, в нем всего 65 хозяйств. Каждый колхозник имеет корову, овец, птиц. Дома – хорошие, светлые, удобно обставленные. В селе – неполная средняя школа, клуб, изба-читальня, библиотека, амбулатория, детские ясли, хата-лаборатория, сберкасса, почтовое отделение, магазин. Сельская индустрия представлена маленькой гидростанцией, мельницей, кузницей.

– Неграмотных у нас нет, – рассказывает секретарь первичной партийной организации тов. Цаллагов. – Ребята все до одного в школе, при чем никто не останавливается на четырех классах, учатся дальше. Каждый двор выписывает газету. Есть радио, бывает кино. Стараемся, чтобы в горах жизнь была, как наливное яблоко нашего сада.

– А унальские яблоки не знают соперников в Северной Осетии, – свидетельствуют руководители Наркомзема республики.

Л. БРОНТМАН, Алагирское ущелье, Сев. Осетия.

«Правда», 8 октября 1940 г.

На снимке: Сбор яблок в горном колхозе «Унал» (Северная Осетия). Фото Л. Бронтмана.

ЖИВАЯ ВОДА

(От специального корреспондента «Правды»)

Тучные колосья сгибаются над водой. В иных местах от тяжести зерен стебли легли на воду, как побитые градом. Это рис. Новаторские посевы риса на полях Северной Осетии.

Шестьдесят центнеров с гектара, и ни грамма меньше! оценивают специалисты виды на урожай.

Руководители колхоза имени Молотова, Даргкохского района, которому принадлежат первые три гектара, быстро оцепили доходность новой культуры и на будущий год не прочь расширить плантацию в двадцать пять раз. Это намерение встречает явное сочувствие. В недалеком будущем Даргкохский район может стать первым рисоводческим районом Северной Осетии.

Эти первые три гектара вспоены водой Цалыкского канала, проложенного весной нынешнего года. Четыре месяца назад на выжженные солнцем земли северных районов республики вышло 45.000 колхозников, приехавших со всех концов Северной Осетии. За шестнадцать дружных рабочих дней канал был построен.

Длина этой новой водной артерии определяется в 47 километров. Она обводняет до восьми тысяч гектаров земель Даргкохского и Правобережного районов, подавая каждую секунду по пять-шесть кубометров долгожданной влаги. Раньше даже для питья воду возили в бочках за несколько километров.

С расчетливостью измученных жаждой людей планируется сейчас использование каждой капли живой воды. Обводненные поля дадут в будущем году тучный урожай, покроются зеленью новых посевов. Вдоль всей трассы канала решено посадить декоративные и плодовые деревья. Четырнадцать рядов яблоней и груш защитят воду от палящего солнца. Уход за ними поручается колхозникам прилегающих сел, которым достанется и весь урожай гигантского нового сада.

– Заказы уже размещены по питомникам, – говорит начальник управления водного хозяйства тов. Мамукаев.

– А когда вы начнете посадку?

– В октябре.

У истоков канала на речке Камбилеевке сейчас строится небольшая гидростанция мощностью в 9О киловатт. Она даст свет раскинувшейся на берегу станице Ольгинской. Работы ведутся полным ходом, и к концу текущего года станция вступит в эксплуатацию.

Но это лишь начало энергетического использования канала. Ниже по течению, у стыка с речкой Карджинкой, расположена громадная котловина, «бросовая земля». Самой природой она предназначена быть резервуаром. Высокие берега, почти сходящиеся у конца котловины, обещают быстрое и несложное сооружение плотины.

Эту заболоченную местность, являющуюся сейчас рассадником малярии, предполагается залить водой канала. На месте бросовой земли образуется колоссальный водоем длиной в четыре километра, площадью от 150 до 200 гектаров, глубиной до десяти метров.

В ответ на призыв таловцев колхозники Северной Осетии построили в этом году 26 водоемов. Все они, однако, небольшие, их поверхность редко превышает два-три гектара. Новый водоем может стать превосходной базой для разведения ценных пород рыбы. По подсчетам специалистов, тут можно ежегодно «снимать» около 700 тонн зеркального карпа.

– Плотину начнем строить в будущем году, – планируют руководители Даргкохского района.

– Напрасно, – поправляют их в обкоме партии. – Работы надо начать и кончить в этом году. Дело большое, нужное. Вам помогут колхозники других районов республики.

А чтобы вода зря не переливалась через плотину, в горле водоема проектируется построить гидростанцию мощностью в 400 киловатт, которая осветит села двух ближайших районов. Республиканские организации принципиально одобрили строительство станции. Ее сооружение предполагается начать в следующем году. Тогда же будет произведено и заселение водоема зеркальным карпом. Заказ уже передан в Москву, и весной миниатюрные мальки будут доставлены на место своего нового жительства.

– Начинаем переселением рыб, а кончим переселением людей, – шутит тов. Мамукаев.

В некоторых горных районах Северной Осетии колхозникам стало тесно. Небольшие площади земли, расположенные по берегам ущельных рек, обеспечивают трудом только часть горного населения.

Сейчас республиканские организации проектируют создание нового поселка в средней части Цалыкского канала. Поселок будет построен на бывших безводных землях, возрожденных теперь к плодородной жизни. Сюда переселяются 360 хозяйств из горных аулов.

Так большевики покоряют природу.

Л. БРОНТМАН, Северная Осетия, с. Дарг-Кох.

«Правда», 6 октября 1940 г.

КЛАДЫ САДОНСКОГО УЩЕЛЬЯ

(От специального корреспондента «Правды»)

Вдоль узкого ущелья тянутся невысокие строения жилых домов и общественных зданий. Внешний вид этого поселка необычен. Он имеет одну улицу, да и та застроена только с одной стороны и часто переходит с правого берега реки на левый, лавируя между наседающими горами.

Строителям поселка Садон пришлось преодолеть немалые трудности. Они отвоевывали у природы каждую пядь земли, самые крохотные площадки. В иных случаях приходилось сначала взрывать скалы, а затем на месте взрыва строить здание. Так постепенно в ущелье появились жилые дома, школа, клуб, магазины, столовая. Здесь, в этом поселке, удаленном на десятки километров от Орджоникидзе, живут рабочие и специалисты Садонских цинково-свинцовых рудников.

Месторождение Садонского ущелья сейчас разрабатывается тремя шахтами. Ближайшая из них – шахта им. Артема – расположена над поселком, на склоне высокой горы. Километровый тоннель, пробитый в скалах, ведет к шахте им. Кирова. Она сооружена под землей на глубине 50 метров. Добыча руды идет и над шахтным двором и на нижних горизонтах. Третья шахта «Ход» находится за горами.

Скалистые недра иссверлены штольнями, штреками, квершлагами. Под землей бойко бегают электровозы, тянущие длинные составы вагонеток с рудой и породой.

– Каждый метр зубами грызли в скалах, – вспоминает старый шахтер тов. Хохов.

– А какова общая длина ходов всех шахт?

– Двадцать четыре километра!

Руде, добытой в недрах земли, предстоит далекий путь. Над горными вершинами – подвесная канатная дорога длиной около пяти километров. Вагонетками руда перебрасывается по воздуху на Мизурскую обогатительную фабрику, построенную в соседнем Алагирском ущелье. После длительной обработки руда превращается в высокоценный концентрат, содержащий до 60-70 проц. свинца.

Порошкообразные концентраты валят на грузовики и везут 36 километров по ущелью в город Алагир, оттуда по железной дороге в Орджоникидзе на металлургический завод «Электроцинк». Путь руды заканчивается в печах завода превращением в полновесный металл.

Но аппетиты завода Садонские рудники удовлетворить пока не в состоянии. До сих пор подавляющую массу концентратов (до 85 процентов) завод получает с Алтая. Руду везут за многие тысячи километров, теряя на этом десятки миллионов рублей год, загружая транспорт.

– Садонская руда по качеству нас вполне устраивает, – говорит директор «Электроцинка» тов. Хугаев. – Но пока они обеспечивают завод, так сказать, легким завтраком, а мы нуждаемся в добротном круглосуточном питании.

Между тем Садонское ущелье – это кладезь богатств. В бассейне реки Ардон насчитывается около 40 месторождений полиметаллических руд: свинца, цинка, меди, серебра, кадмия, кобальта и других.

Значительное число залежей имеет промышленное значение. Мощность рудных пластов Буронского месторождения достигает 20 метров. Северная Осетия может стать неисчерпаемой рудной базой цветной металлургии.

Что для этого нужно?

Прежде всего, чтобы это понял Наркомцветмет!

К сожалению, наркомат к Садонскому ущелью все еще относится с непонятной прохладцей. Из многочисленных месторождений разрабатывается только два: Садонское и Лабогомское. Постановления правительственных органов о подготовке к эксплуатации Буронских, Згидских и Кударинских залежей наркоматом реализуются с неимоверной вялостью. Геологические работы ведутся неторопливо. До сих пор, например, точно не определены даже запасы Садонских рудников, хотя они разрабатываются уже десятки лет.

Уже много лет комбинат не выполняет плана. Его горное хозяйство запущено. Подготовительные работы невероятно отстают. Разведочные партии сидят без буровых станков. Освоение основных горизонтов тормозится отсутствием материалов. Но наркомат об этом не печется.

– За восемь месяцев моего директорства меня ни разу не спросили, почему мы не выполняем плана. Даже такой элементарной бюрократической обязанности Главцинкосвинец не выполняет, – справедливо жалуется тов. Гришин.

Издал недавно нарком цветной металлургии тов. Ломако приказ о помощи Садонскому комбинату. Обещаны там были золотые горы: средства, оборудование, механизмы, материалы. Как же выполняет сам наркомат свой приказ? Разложили на столе работники комбината многостраничную грамоту и начали горестно следить по пунктам:

– Обещали прислать буровые станки – не получили. Посулили лес для крепления – не дали. Толь не прислали. Металлических конструкций нет. Гвоздей нет. Болтов нет. Буровой стали нет. Оборудования разного нет.

Видимо, добиться внимания в Наркомцветмете труднее, чем получить руду в скалистых горах Садонского ущелья!

Л. БРОНТМАН, Сев. Осетия.

«Правда», 13 октября 1940 г.

РОТОЗЕИ

(От специального корреспондента «Правды»)

– Как хранятся партийные документы? – переспросил секретарь Северо-Осетинского обкома ВКП(б) тов. Мазин. – Еще не везде это дело налажено. Да вот по дороге расположено село Ардон. Заедем в райком, посмотрим?

– Уже шестой час. Мы никого не застанем.

– Кого-нибудь найдем!

Вот и село Ардон. Райком помещается чуть на отлете, в просторном дома с высокими, большими окнами. Вечернее солнце золотит вывеску. Несмотря на позднее время, дверь гостеприимно распахнута настежь.

– Вот видите, работают.

Что ж, войдем! Но где же народ? В коридоре пусто. В приемной пусто. И вообще во всем доме ни души. В раскрытые двери комнат видны столы, стулья, несгораемые шкафы и ящики, письменные приборы, телефоны, лампы. Можно подъехать на грузовой машине или арбе и беспрепятственно вывезти все оборудование. Выходим обратно – нет ли сторожа, дежурного? Никого!

Вместе с секретарями обкома тт. Мазиным и Мамсуровым начинаем неторопливо осмотр всех помещений. Вот небольшая приемная и за ней кабинет второго секретаря райкома тов. Ревазова. Он сейчас находится в отпуске, но его кабинет почему-то открыт. Ящики письменного стола не заперты. Окна распахнуты. Дом – одноэтажный, и человек среднего роста, стоя на улице, легко через окно дотянется до стола.

Недоумевая, идем дальше. Две комнаты оргинструкторского отдела. Как и другие комнаты, они доступны для обозрения. Ящики столов выдвигаются без всякого труда. На столе инструктора тов. Гагиева лежит несколько незаполненных анкет для вступающих в кандидаты в члены ВКП(б).

– Ну и ротозеи! – возмущается тов. Мазин.

Начинаем осмотр ящиков, но в это время раздается голос тов. Мамсурова:

– Идите сюда! Вот где клад!

Заходим в отдел кадров. В незапертых ящиках столов, принадлежащих тт. Урусовой и Головаевой, груды папок и материалов. Вот сведения о работе промышленных предприятий района. Отчетные материалы исполкома райсовета. Сообщения о ходе заготовок сельскохозяйственных культур с цифрами плана и выполнения.

Гора папок, извлеченных из столов, непрерывно растет. Многочисленные заявления членов и кандидатов партии. Сведения о составе партийной организации. Папка с копиями исходящих бумаг, адресованных в обком ВКП(б). Папка директив областного комитета ВКП(б).

– Письмо за моей подписью. Другое. Третье. Пятое, – невесело констатирует тов. Мазин. – Это предписание не подлежит оглашению. Это тоже. Это тоже.

Коридор, делящий дом на две половины, упирается в дверь, выходящую на открытую террасу. Толкаем дверь – открыта. Пробуем закрыть замок – не работает. Начинаем проверять замки остальных дверей и столов: часть исправна, часть от долгого бездействия покрылась ржавчиной и не поддается.

В райкоме по-прежнему никого нет. Еще раз обходим все здание. Ага, кабинеты первого и третьего секретарей и комната военного отдела – под замком.

– Надо дождаться кого-нибудь. Неудобно бросать райком на произвол первых встречных. Посторожим пока сами, – предлагает тов. Мазин.

Коротая время, снова просматриваем папки. В каком хаотическом беспорядке содержатся тут дела! Бумаги не подшиты, по числам не подобраны, сложены (вернее, впихнуты) как попало.

Но вот, запыхавшись, прибегает помощник секретаря райкома тов. Цогоева. Вслед за ней появляется встревоженный заведующий отделом пропаганды и агитации тов. Сугаров. Сия торопливость и некоторая тревога на лицах появились у них после того, как товарищи увидели у подъезда райкома машину.

– Кто сегодня дежурит по райкому?

– Я, – отвечает тов. Сугаров.

– Почему все комнаты открыты?

– Не знаю. Мой кабинет закрыт на ключ.

– Где вы были?

– Уходил обедать.

– Где сторож?

– Не знаю.

– Почему открыт кабинет Ревазова?

– Когда наш телефон занят, мы звоним оттуда.

Тов. Цогоева открывает кабинет первого секретаря райкома тов. Алдатова. Та же картина: ящики письменного стола открыты, видны всякие бумаги, дела, палки. На столе сводки о ходе заготовок.

Выходим в коридор. В глаза бросается огромный плакат во всю стену: «Товарищ, будь бдительным!».

Какая ирония…

* * *

Спустя несколько дней бюро Северо-Осетинского обкома ВКП(б) обсуждало этот случай.

За безразличное отношение к хранению партийных документов и запущенность делопроизводства секретарю райкома Алдатову поставлено на вид. Руководителям райкома предложено обсудить решение обкома, наложить взыскания на конкретных виновников.

Бюро обкома обязало первых секретарей всех райкомов лично следить за хранением партийных документов и делопроизводством.

Решение принято. Остается пожелать, чтобы оно выполнялось лучше, чем это было до сих пор.

Л. БРОНТМАН, Сев. Осетия.

«Правда», 14 октября 1940 г.